アンケート結果の分析方法|集計したアンケート結果を活かすためのポイントも解説

新製品の開発に向けた市場調査や販売戦略策定において、アンケートによって得られたデータは非常に有益です。

しかし、アンケート結果の分析を適切に行わなければ、時間と手間をかけて集めたデータを活かしきることはできません。

そこで本記事では、集計したアンケート結果を業務に活かす方法や代表的な分析方法について解説します。

集計がしづらい自由記述式アンケートの集計方法もご紹介するので、アンケート結果を活かして事業拡大を目指したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。

集計したアンケート結果を業務に活かすためのポイント

集計したアンケート結果を業務へ活かすためには、次のポイントを押さえたうえでアンケートの準備から分析までのプロセスを行うことが大切です。

アンケートを行うための目的を明確にする

目的が曖昧なままアンケート調査の準備を開始してしまうと、設問の内容や流れの筋道にブレが生じ、求めるデータを得られなくなります。

アンケート調査を行うにあたり、まずは「どのような目的で行うのか」を明確にし、アンケートの対象とする層の設定、得たいデータに紐づいた設問の準備をしましょう。

回答者の目線でアンケートの設問を作成する

アンケートの回答者は、自分の時間を使ってデータ収集に協力してくれています。

専門用語が多かったり、設問の意味が理解しにくかったりした場合、途中離脱や中途半端な回答の原因となります。

そのため、アンケートで使用する設問は、回答者がすぐに内容を理解して回答しやすい文章で作成をしましょう。

目的に適した集計・分析データ作成を行う

せっかく集めたアンケート結果も、目的に合った方法で集計・分析をしなければ有効活用することはできません。

パーセンテージだけ欲しいのか、またはグラフで可視化した方が分析しやすいのかなど、目的に応じた方法を選択することで次のプロセスの土台とすることができます。

実行可能なアクションプランへ落とし込む

集計・分析されたアンケート結果を業務へと活かすためには、ただ結果を共有するだけでなく、結果を元に「何を・いつまでに・どのような施策で」のように具体的なアクションプランへと落とし込むことが重要です。

ただし、できるかできないか不明瞭な計画は実現が難しいケースが多いため、分析によって得られたニーズや不満を現状の業務の改善点とし、それのどこまでなら応えられるかを確認したうえで決定するようにしましょう。

関係者へ情報共有し連携をする

アンケート結果を活かすためには、関連する部署だけでなく、社内全体で情報を共有し、組織全体で連携をとりながら業務の改善や新たなマーケティング施策の実行などを行う必要があります。

そのためには、アンケート結果の分析データについて、アンケートの目的・要約・結果・データに基づく意見を明確に分け、グラフや表などを工夫して簡潔に、そして誰がみても視覚的に伝わりやすい報告書に落とし込むことが重要です。

集計したアンケート結果の代表的な分析方法

集計したアンケート結果の代表的な分析方法を7つご紹介します。

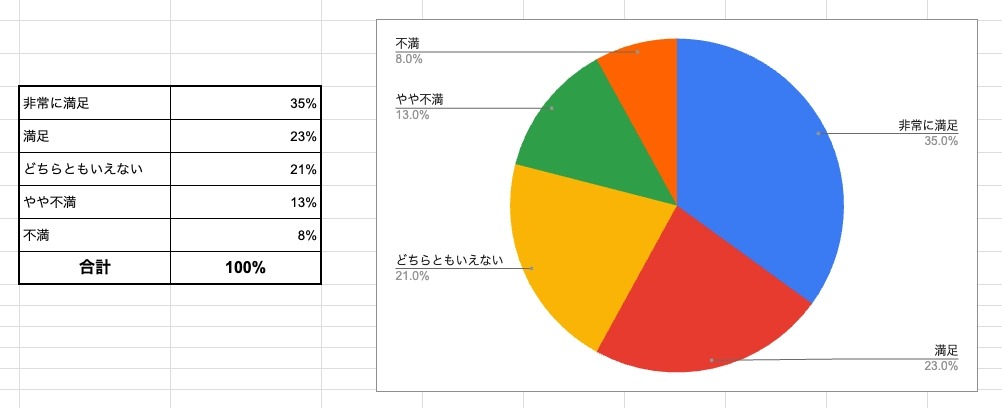

単純集計したアンケート結果の分析

単純集計は非常に簡単な集計方法で、設問ごとの回答者の割合など、全体の傾向が把握しやすい方法です。

分析結果は表やグラフなどで可視化することができます。

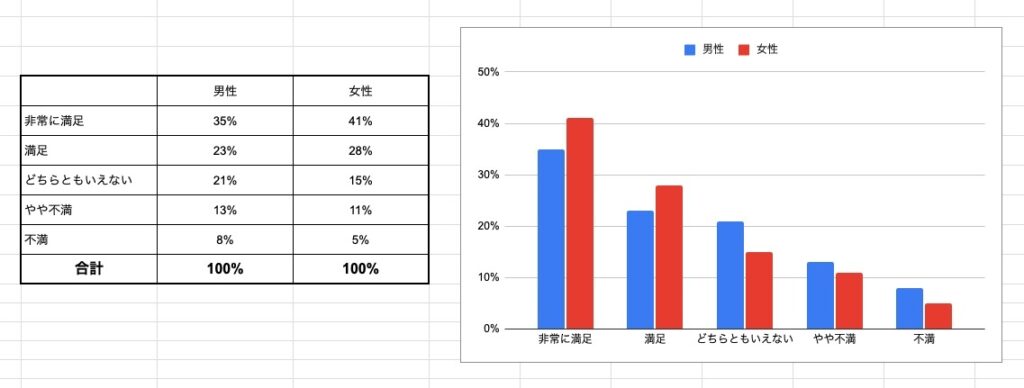

クロス集計したアンケート結果の分析

クロス集計は、単純集計によって取りまとめたデータを、年齢や性別などの属性と掛け合わせる方法で、より詳細な分析結果を得ることができます。

上記は単純な例ですが、アンケートの対象となる事柄に対して、男性よりも女性の方がニーズが高いことがわかります。

セグメンテーションによるアンケート結果分析

セグメンテーションとは、調査の対象者を年齢や性別、ニーズなど共通する指標でグループ分け(細分化)したうえで傾向を分析し、マーケティング戦略や商品開発などに落とし込む方法です。

ニーズが多様化している近年では、分析によって自社の有望なターゲット層(セグメント)を絞り込むことができるセグメンテーションは有益な方法の一つといえます。

因子分析によるアンケート結果分析

因子分析は、アンケートの質問項目の間にみられる相関関係を分析し、共通する概念(因子)を見つけ出して潜在意識や価値観など、本質的なデータを抽出する方法です。

複雑な手法にみえますが、例えば「サービスの質」や「価格への満足度」「ブランドイメージ」のように複数の重要な因子に集約できるため、改善策などの検討がしやすいといったメリットがあります。

クラスター分析によるアンケート結果分析

クラスター分析は、大量のデータから似た特性を持つ対象をグループ化する方法です。

アンケートの回答者を意味のある集団(クラスター)に分類することにより具体的なニーズを把握し、グループごとに最適化された施策を検討することができます。

相関分析によるアンケート結果分析

相関分析は、「一方が変化すると、もう一方はどのように変化するか」のように、2つのデータの間にどのような関係があるかを統計的に調べる方法です。

アンケート結果の相関分析の場合は、例えば「サービスへの満足度」と「再購入への意識」であれば満足度を高めることでリピートに直結する、「待ち時間」と「店舗への評価」では未知時間が増えると評価が下がってしまう、のような分析をすることができます。

回帰分析によるアンケート結果分析

「ある結果に対して、どの要因が、どの程度の強さで影響を与えているか」のように、原因と結果の関係を分析して正体の予測を行う方法が回帰分析です。

アンケート結果を回帰分析することにより、「どの部分にどれだけリソースを集中すべきか」といった判断を客観的視点から行うことができるようになります。

自由記述式のアンケート結果を集計・分析する方法

数値化しにくいと思われがちな自由記述式アンケートは、回答の方向性(肯定的・否定的)のグループ分けをするアフターコーディング、単語の出現頻度や単語同士の相関関係などを分析するテキストマイニングといった方法で集計・分析をすることができます。

その他に、「製品に使っている金額」といった数字で回答してもらうようなアンケートの場合は、平均値や中央値などを算出することで分析データを作成することが可能です。

アンケート結果の集計・分析は自社でもできる?

結論として、アンケート結果の集計を自社で行うことは可能です。

しかし、既存従業員を集計作業に配置することでコア業務に支障をきたす可能性があります。

また、担当者によって集計結果に違いが生じたり、入力ミスによって正確な集計ができないといったリスクも伴います。

まとめ|アンケート結果の集計・分析はプロセス・マネジメントにお任せください!

アンケート結果の集計・分析は自社で行うことも可能ですが、人的リソースが必要だったりミスによって正しい結果が得られないなど、せっかくのアンケート結果を十分に活かしきれない可能性があります。

時間をかけて行ったアンケートの結果を正確に分析し、顧客満足度の向上や事業拡大を目指したいとお考えの方は、ぜひプロセス・マネジメントまでご相談ください。

正確な入力によって集計したアンケート結果をわかりやすく可視化し、課題解決に向けたお手伝いをさせていただきます。

アンケート集計を外部委託するメリット|委託先を選ぶポイントも解説

アンケート調査は、新製品開発や販売に向けた情報収集、顧客満足度調査など企業経営にとって非常に有効な方法です。

しかし、アンケートの調査結果を自社で行おうとした場合、人的リソースが必要なためコア業務に支障をきたすリスクがあります。

また、集計作業を行う従業員によって集計結果の精度が異なるケースも少なくありません。

そこで本記事では、アンケート結果の集計を外部委託して得られるメリットや委託先を選ぶ際のポイントについて詳しく解説します。

「自社従業員はコア業務に集中させたい」「精度の高いアンケート集計結果が欲しい」と考えている方は、ぜひ参考にしてください。

アンケート集計を社内で行うことで起こりうるデメリット

アンケート集計結果を自社で行う場合、次のようなデメリットが生じます。

人的リソースが必要

アンケート結果の集計を自社で行う場合、既存の従業員が対応することになります。

すでに携わっている業務から従業員を外してしまうことで、コア業務に滞りが生じる可能性があります。

また、アンケート集計のためだけに新たに従業員の雇用をした場合は、人的コストが発生するといったデメリットも生じます。

集計結果にムラが出る可能性がある

「誰がアンケート結果を集計するか」によって、集計結果の精度に差が出るケースは少なくありません。

また、通常業務と異なる作業をすることによって、入力ミスや漏れなど、ヒューマンエラーが生じる可能性も考えられます。

アンケート集計を外部委託することで得られるメリット

アンケートの集計を自社で行うとさまざまな課題があります。

そこで、集計〜分析までのプロセスについて外部委託することを検討してみてはいかがでしょうか。

アンケート集計を外部委託することで得られるメリットを、3つご紹介します。

精度の高いデータ入力

アンケート集計を専門としている業者のスタッフによるアンケート結果の入力は、高い精度を誇っています。

また、第三者による入力データのチェック体制を構築している業者も多く、ヒューマンエラーのリスクを最小限に留めることが可能です。

精度の高い分析結果を入手できる

アンケート集計業者なら、集計したアンケート結果をもとに、求めている分析結果に適したデータを提供することができます。

そのため、スピーディーな販売戦略の構築や経営判断が可能になります。

コア業務へ集中できる

アンケート集計を自社で行う場合、通常業務の手を止めてアンケート集計をすることになり、コア業務に支障が出てしまうケースは少なくありません。

しかし、集計〜分析までの一連のプロセスを外部委託することで自社従業員はコア業務へ集中でき、通常業務を滞りなく行うことができます。

アンケート委託を委託する業者を選ぶポイント

アンケート集計を行う業者は多く存在しますが、選ぶ際には次のポイントを抑えることで、より精度の高いアンケート集計、そして分析結果を手にすることができます。

豊富な実績があるか

アンケート集計・分析は、高い入力精度とクライアントごとに異なる適切な分析方法が求められます。

豊富な実績を持つ業者であれば、このようなノウハウを多く蓄積しているため、求めている分析結果を得られるでしょう。

データのチェック体制はあるか

アンケート結果のデータ入力は人の手によって行われるため、入力者本人だけの確認ではミスを見逃してしまう可能性があります。

そのため、ただ入力するだけでなく、第三者の目で再チェックを行うなどのチェック体制がしっかり構築されている業者へ依頼しましょう。

セキュリティ体制がしっかりしているか

アンケートの内容には、企業の重要な事項や回答者の個人情報など機密性の高い情報が多く含まれています。

万が一このような機密情報が漏洩してしまった場合、企業の社会的信用を大きく損なうリスクが生じます。

アンケート結果を渡す段階からデータの取り扱いに至るまで、高いセキュリティ環境のもとで扱ってもらえる業者なら情報漏洩リスクを最小限に止めることが可能です。

集計〜分析まで一括して対応可能か

アンケート結果は集計して終わりではなく、製品の販売戦略構築や経営判断の材料となるような分析結果を作ることがゴールです。

精度の高い入力はもちろん、自社に適した分析結果の提供まで一貫してサポートしてくれる業者を選ぶようにしましょう。

アンケート集計の外部委託はプロセス・マネジメントにお任せください!

私たちプロセス・マネジメントは上場企業様や大学・研究機関などからのリピートオーダーも多く、豊富な実績がございます。

また、高度なセキュリティ環境下でアンケート結果の入力を行うとともに、必要とされている分析結果を提供させていただいております。

重要な情報の取り扱い、そして高い入力精度による分析結果をお求めの方は、ぜひ私たちプロセス・マネジメントまでご連絡ください。

まとめ

アンケート集計は、今後の経営・販売戦略を判断するうえで非常に重要です。

しかし、自社で作業を行なった場合は人的リソースやヒューマンエラーなど、さまざまな課題を解決する必要があります。

このような課題を解決し、迅速な意思決定をしたいとお悩みの方は、まずは私たちプロセス・マネジメントへご連絡ください。

大切なデータを安全にお預かりし、必要とされている分析結果をご提供させていただきます。

【個人情報保護法】アンケート調査で注意すべき個人情報の取り扱いと注意点

2005年に全面施行された個人情報保護法は改正を重ね、時代とともに内容が強化されています。

内容の改正と同時に罰則も強化されているため、個人情報の取り扱いにはより慎重な対応が求められています。

そこで本記事では、アンケート調査と個人情報保護法の関係性について詳しく解説します。

併せて、個人情報保護法を考慮したアンケートを作るポイントや個人情報の管理方法などもご紹介するので、アンケート調査を活用したマーケティングを検討されているご担当者の方はぜひ参考にしてください。

アンケート調査と個人情報保護法の関係性

アンケート調査と個人情報は密接に関係しているため、アンケートの内容によっては法的リスクが生じます。

個人情報保護法の概要と個人情報の定義、起こりうる法的リスクを詳しく解説します。

個人情報保護法の概要

個人情報保護法は、「個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守る」ことを目的とし、2003年に制定。2005年4月から全面施行された法律です。

2005年以降は、DX化の推進やグローバル化といった経済や社会情勢への適応、個人情報に対する関心の高まりによって、随時改正が実施されてきました。

参考:政府広報オンライン|「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?

個人情報の定義

個人情報保護法での個人情報の定義は、「生存する個人に関する情報」とされています。

具体的には、以下のようなものが例として挙げられます。

| 氏名 | 生年月日 | 住所 | 顔写真 | 個人識別符号※1 |

上記のほかに、電話番号やメールアドレスのように単体では情報特定ができないものでも、他の情報と組み合わせることで個人情報と判断されます。

※1:政令・規則で定められた「番号や記号・符号などから個人を識別できる情報」。

例1)顔・指紋・虹彩・声紋・歩行の態様・手指の静脈・掌紋の認証データ など

例2)パスポート・基礎年金・運転免許証・住民票コード・マイナンバー・保険者などの番号

アンケート調査に関連する法的リスク

アンケートでは、記名式・無記名式といった方法が一般的です。

記名式の場合、個人情報に定義されている内容を多く含むため、法律に則ったアンケートの作成や管理が必要になります。

無記名式のアンケートの場合は個人を特定する情報がありませんが、質問内容に回答者の属性(年齢や性別、居住地域など)が含まれている場合は個人情報とみなされる場合があります。

また、無記名であっても自由記述による回答を求める場合、回答者によっては個人を特定できる内容を記載する可能性も考えられます。

このように、実施するアンケートの内容によって個人情報保護法に該当するか否かは異なりますが、万が一のことを考えて情報保護を徹底したアンケート内容にするようにしましょう。

個人情報保護法を考慮したアンケートを実施するポイント

マーケティングにおいて、アンケート調査で入手した情報は重要な役割を担っています。

しかし、ポイントを押さえたアンケートを使用しないと、法律に触れてしまったり、回答者との間でトラブルが生じたりするリスクもあるため注意が必要です。

個人情報保護法を考慮したアンケートを作るためのポイントをご紹介します。

アンケート回答者の同意を得る

アンケートにはモニターアンケートや街頭アンケート、Webを活用したアンケートなどさまざまな種類がありますが、いずれの場合も回答者への同意を得なければ個人情報保護法違反に該当します。

また、無記名アンケートの場合でも回答内容によっては個人情報に触れる可能性があるため、必ず同意を得るようにしましょう。

使用目的などを明記する

アンケートを依頼するとき、以下の点について記載をし、事前に説明を行いましょう。

- 個人情報の使用目的

- 第三者への提供の有無

- 個人情報の開示請求に関する事項 など

上記のほか、情報の管理方法などについても明記しておくことで、個人情報保護法を遵守できるだけでなく、回答者に安心感を与えることができます。

無記名アンケートにする

アンケートの目的によっても異なりますが、無記名アンケートにすることも一つの方法です。

回答者によっては、個人情報の提供に嫌悪感を抱き、アンケートを拒否する方も少なくありません。

無記名式アンケートなら、質問内容さえ精査すれば個人情報に触れることなく回答できるため、アンケートに対する同意も得られやすくなるでしょう。

ただし、この場合も万が一に備えて使用目的などを明記しておくことが大切です。

個人情報が記載されたアンケートの管理方法

個人情報が記載されたアンケートは、情報漏洩を防ぐために個人情報保護法に基づいた厳重な保管をすることが必要です。

保管方法の具体例をご紹介します。

個人情報を物理的に管理をする場合

紙媒体によって行ったアンケートの用紙そのものを保管する場合、以下のような方法で保管することが必要です。

- 確実に施錠できるキャビネットなどで保管する

- 情報の管理責任者を決め、アクセスできる人間に制限をかける

- 情報の取り扱い記録をつける

データ化した個人情報を管理する場合

Web回答のようなアンケート、データ化したアンケート結果を管理する場合、以下のような方法が必要です。

- セキュリティソフトなどを見直し、セキュリティ強化を行う

- データを暗号化する

- 個人情報を保管しているデジタル機器の持ち出しを禁止する

- アクセス権限を持つ人員を限定する

個人情報保護法では、情報の保管期限や廃棄時期に関する規定はありませんが、紙媒体でもデータでも、使用目的が達成できたら早急に廃棄することで、情報漏洩などのリスクを低減することができます。

アンケート結果の集計を外部委託するときの注意点

集めたアンケートの集計を外部へ委託し、効率化を図る企業は少なくありません。

しかし、委託先の選定を誤ると情報漏洩など、さまざまなリスクが生じます。

アンケート結果を外部委託するときにチェックしていただきたいポイントは、以下のとおりです。

- 個人情報保護方針が策定、提示されている

- セキュリティ対策が明確になっている

- プライバシーマークを取得している

また、委託の問い合わせをするときは再委託をしているか、万が一情報漏洩が起きてしまったときの対応なども確認するようにしましょう。

まとめ|個人情報を含むアンケートの集計・データ化はプロセス・マネジメントへ

個人情報保護法の施行とともに情報管理に関する興味は高まり、アンケートの実施・管理をする企業には徹底した情報管理が求められています。

徹底した情報管理環境のもとでのアンケート集計を外部委託するときは、まずはお気軽にプロセス・マネジメントにご相談ください。

プロセス・マネジメントは情報管理に関する厳正な教育と内部監査によってプライバシーマークを取得し、お客様からお預かりした大切な個人情報の漏洩を防いでおります。

また、アンケートに求める目的にあった集計方法により、専門的な分析サービスを提供いたします。

アンケート調査とは?分析方法や作り方について徹底解説

アンケート調査は、顧客の意見や市場の動向を把握するために欠かせない手法です。

しかし、正しい方法で実施しなければ、有効なデータを得られず、その後の戦略に影響を及ぼすことがあります。

本記事では、アンケート調査の基本から実施方法、分析手法までを徹底解説します。これからアンケート調査を行おうと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

アンケート調査とは

アンケート調査とは、特定のテーマや課題について、多くの人々から意見や情報を収集するために行われる調査方法です。

主に質問形式で構成されており、回答者が選択肢から選んだり、自分の意見を自由に記述したりします。

アンケートは、紙媒体やオンラインフォームなどを通じて実施され、得られた結果は分析されたのち、意思決定やマーケティング、研究などに活用されます。

アンケート調査の実施方法

アンケート調査を実施する場合、以下の流れで進めます。

それぞれのステップについて、以下で詳しく見ていきましょう。

目的の明確化

アンケート調査を実施する際、まず最初に行うべきは、調査の目的を明確にすることです。

アンケートにより何を知りたいのか、どのような情報を収集するのかを具体的に定めることで、質問項目やターゲットの選定、分析の焦点も定まりやすくなります。

その結果、アンケートの分析結果がマーケティング施策における意思決定に結びつきやすくなるでしょう。

ターゲットの設定

目的に基づき、アンケート調査を行うターゲットを設定します。

性別、年齢、職業、居住地など、目的に適した属性の対象者を選ぶことで、収集したデータが調査の目的に合致したものになります。

調査結果の信頼性や有用性に直結するため、目的と照らし合わせながら明確に定めるようにしましょう。

質問項目の作成

アンケートの質問項目は、調査の目的に基づいて作成します。質問はシンプルかつ明確で、回答者が理解しやすいように構成されることが好ましいでしょう。

選択肢形式や自由記述形式を適切に組み合わせ、必要なデータを効率的に収集できるように工夫します。

また、質問の順序も論理的に配置することで、回答者がスムーズに回答できるようにしましょう。

調査方法の選定

調査方法は、オンラインや郵送、対面など、アンケートの目的や対象者に応じて最適なものを選びます。

例えば、オンライン調査は広範囲にわたるデータ収集が可能ですが、特定の年齢層に対する調査は郵送が適している場合もあります。

選定した方法によって、コストや回答率、データの質が影響を受けるため、慎重に検討することが求められます。

アンケートの配布・収集

選定した方法に基づき、アンケートを配布し、回答を収集します。配布時には、回答率を高めるための工夫が重要です。

例えば、オンラインの場合、リマインドメールを送る、インセンティブを提供するなどの対策が有効です。

収集したデータは、信頼性を確保するために不備や不正解答がないか確認し、整理するようにしましょう。

データの集計・分析

収集したデータを集計し、分析を行います。集計では、データを整理し、表やグラフなどを用いて可視化します。

分析では、目的に応じてデータを多角的に検討し、回答の傾向や関連性を明らかにします。

集計・分析を行うことで調査の目的に応じた結論や仮説が得られ、次のステップに進むための基盤を整えられるでしょう。

レポートの作成・報告

集計・分析したデータを基に、調査結果をレポートとしてまとめます。

レポートには、調査の目的、方法、結果、考察を含め、関係者が理解しやすい形で報告します。

報告時には、グラフや図表を用いて視覚的に伝えると、より理解しやすくなるでしょう。

最終的には、このレポートが意思決定や改善策の策定に役立つ資料として利用されるため、その点を意識してレポートを作成することがおすすめです。

アンケート調査の種類

アンケート調査の種類には、以下の6種類があります。

それぞれの種類について解説します。

WEBアンケート

WEBアンケートは、インターネットを通じて実施される調査方法です。対象者にURLを送付し、オンライン上で回答してもらいます。

コストが低く、広範囲の対象者に対して短期間で調査が可能ですが、インターネット環境に依存するため、回答者の属性が偏る可能性があります。

郵送調査

郵送調査は、アンケート用紙を郵送して回答を依頼する方法です。広い年齢層に対応できるため、インターネットを利用しない層にもアプローチできます。

回収には時間がかかり、コストがかさむ場合がありますが、じっくりと回答を考える時間を提供できるため、深い内容の調査が可能です。

電話調査

電話調査は、調査員が対象者に電話をかけて直接質問して回答を得る方法です。

対話形式で行われるため、回答の補足説明や誤解の修正が可能です。しかし、対象者の時間を拘束するため、回答率が低くなる可能性があります。

訪問調査

訪問調査は、調査員が対象者の自宅や職場を訪問して直接アンケートを行う方法です。

対面でのやり取りができるため、詳細な回答や追加情報を得やすいのが特徴です。しかし、時間と費用がかかるため大規模な調査には不向きです。

会場調査

会場調査は、指定した場所に対象者を集めてまとめてアンケートを実施する方法です。

新商品テストやイベントの評価など、実際に体験した感想を集める場合に有効です。

調査環境をコントロールしやすい反面、対象者の集客や場所の確保が課題となります。

街頭調査

街頭調査は、調査員が街頭で対象者に直接アンケートを依頼してその場で回答を得る方法です。幅広い層から意見を集めやすく、短時間で多くのデータを収集できます。

しかし、天候や場所の影響を受けやすく、対象者に負担をかけることから、回答の質がばらつくことがあります。

アンケート調査の作り方

ここでは、アンケート調査の作り方について、順序に沿って解説します。

目的に沿った質問の設計

アンケート調査を成功させるためには、調査の目的に沿った質問を設計することが重要です。

具体的で明確な内容の質問にすることで、調査目的に直結するデータが得やすくなります。

質問の数を適切にする

質問の数は、回答者の負担を考慮して適切に設定する必要があります。

質問が多すぎると回答者の疲労を招き、回答率や回答の質が下がる可能性があります。

一方、質問が少なすぎると調査目的に必要な情報を集めることができません。

そのため、ターゲットを想像しながら、適切な質問の数を設定するようにしましょう。

質問の順序と構成

質問の順序と構成は、回答者がスムーズに答えられるような工夫をします。

一般的には、簡単な質問から始め、徐々に詳細な質問やセンシティブな質問に進むことで、回答者が途中で離脱するリスクを減らします。

また、論理的な流れを持たせることで、回答者にとって理解しやすいアンケートになるでしょう。

バイアスを避ける質問の設計

アンケートの質問は、バイアス(偏り)が生じないように設計することが重要です。

誘導的な表現や曖昧な言葉を避け、公平かつ客観的な質問を心掛けます。

また、選択肢の順番や内容が特定の回答を促さないように注意し、信頼性の高いデータを得るための工夫が求められます。

適切な回答形式の選定

質問に対して、適切な回答形式を選定することが大切です。選択肢形式や自由記述形式など、質問の内容や調査目的に応じて最適な形式を選びます。

選択肢形式は集計が容易ですが、回答の自由度が低くなるため、より深い洞察を得たい場合には自由記述形式と組み合わせることがおすすめです。

回答者のプライバシー保護についての言及

アンケート実施時には、回答者のプライバシー保護を確約することが必要です。

回答者に対して、個人情報がどのように扱われるか、第三者に提供されないこと、匿名性が保たれることを明確に伝えます。

この配慮により、回答者が安心して回答できる環境が整い、より正確なデータが得やすくなるでしょう。

アンケート調査の分析方法

アンケート調査の分析方法には、以下の9つが挙げられます。

- 単純集計

- クロス集計

- 定量分析

- 定性分析

- セグメンテーション分析

- 因子分析

- クラスター分析

- 相関分析

- 回帰分析

その中でもよくつかわれる分析手法には単純集計やクロス集計があります。

単純集計

単純集計は、アンケートの各質問に対する回答数を集計して全体の傾向を把握する基本的な方法です。

回答の頻度や割合を算出し、グラフや表を用いて視覚的に表示します。質問ごとの回答分布が一目でわかり、全体的な傾向を簡単に理解できます。

クロス集計

クロス集計は、複数の質問項目を掛け合わせて分析する手法です。

例えば、年齢別に回答の傾向を比較するなど、属性ごとの違いを明らかにできます。特定のグループ間での意識の違いやパターンを発見したい場合などにおすすめです。

他にも分析法としては様々なものがありますが主に使われるのは、上記の分析方法になります。

アンケート調査の実施・分析はプロに外注しよう

ここまで紹介してきたように、アンケート調査の実施方法や分析方法は多岐にわたります。

方法の選定でつまづくと有意義な調査ができないため、専門知識と経験が求められます。

また、アンケート結果の分析が正しくなければ、その後のマーケティング戦略の策定にマイナスな影響を与えてしまう可能性もあります。

一方、プロの業者に外注すれば、案件ごとに最適な調査方法を選定し、正確かつ効率的に結果を分析できます。

これにより、自社のスタッフは集中すべき業務に専念でき、生産性を向上させることが可能です。

プロセス・マネジメントのアンケート入力・集計サービスでは、アンケート結果の入力から集計、分析までをスピーディーかつ正確に対応しております。

これまで培ってきた豊富なデータ分析のノウハウを活かし、課題解決に直結するアンケートの分析結果をご提供いたします。

また、個人情報保護士資格を持ったスタッフで構成されており、会社としてもプライバシーマークを取得しているため、個人情報の取り扱いを安心してお任せいただける体制もご用意しております。

まずはお電話かお問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

アンケート調査は、企業の意思決定にとって非常に重要な役割を果たしますが、適切な設計と実施が求められます。

この記事で紹介したように、目的の明確化や質問の設計、分析方法の選定まで、多岐にわたるプロセスがあります。

これらのプロセスを正しく行うことで、有意義なデータを得ることができ、より効果的な戦略を策定することが可能になるのです。

また、必要に応じてプロに外注することで、より専門的で正確な結果を得ることも検討してみてください。

アンケート結果のまとめ方を解説|自由記述はどうやってまとめる?

新商品や新サービスの開発や顧客満足度調査などのように、さまざまなデータが求められる業務において、アンケート調査は効果的な手段といえます。

しかし、アンケートの量が膨大になると集計作業も煩雑化し、どのようにまとめれば良いのか分からなくなることも多いでしょう。

そこで本記事では、アンケート結果のまとめ方の基本を解説します。

アンケート結果のまとめ方

アンケート結果は、以下の3つのステップを経て有益なデータを手にすることができます。

- 集計

- グラフ化

- 分析

はじめにアンケート結果を集計し、その結果をグラフ化します。

グラフ化することで数値を可視化できるようになり、全体の傾向を分析することが可能になります。

可視化された情報をもとに分析することで、アンケートの対象者の考え方、問題点、優先順位をつけた効率的な施策を打ち出すことが可能です。

アンケート結果をまとめるための集計方法

アンケートの目的や種類によって集計方法は異なりますが、代表的な方法は以下の3種類です。

単純集計

単純集計とは、アンケートの設問に対する回答者数の実数や割合、平均値などを把握するために用いる集計方法です。

【例】

| Q.商品Aを試食した感想をお聞かせください | 回答数(N) | 割合(%) |

| 1.美味しかった | 70 | 70% |

| 2.どちらともいえない | 20 | 20% |

| 3.美味しくなかった | 10 | 10% |

| 計 | 100人 | 100.0% |

上記の例では、全体として7割の回答者が「美味しかった」と回答し、好評を得たという結果が読み取れます。

このように設問一つずつのデータをまとめたものを、シングルアンサー(単一回答)形式の単純集計と呼びます。

一方で、複数の質問をまとめて集計するものは、マルチアンサー(複数回答)形式と呼ばれています。

比較的簡単に回答割合の総数などを把握できる一方で、性別や年齢層といった細かな属性までは分析できないといったデメリットがあります。

クロス集計

クロス集計は、単純集計をより詳細にまとめる集計方法です。

単純集計ではまとめられなかった、性別や年齢といった属性を踏まえて集計することが可能です。

【例】

| 全体 | 1.美味しかった | 2.どちらともいえない | 3.美味しくなかった | ||

| 全体 | 100 | 70 | 20 | 10 | |

| 性別 | 男性 | 50 | 28 | 15 | 7 |

| 女性 | 50 | 42 | 5 | 3 | |

| 年代 | 男性20代 | 15 | 10 | 3 | 2 |

| 男性30代 | 15 | 8 | 5 | 2 | |

| 男性40代 | 10 | 5 | 3 | 2 | |

| 男性50代 | 10 | 5 | 4 | 1 | |

| 女性20代 | 15 | 15 | 0 | 0 | |

| 女性30代 | 15 | 11 | 1 | 3 | |

| 女性40代 | 10 | 9 | 1 | 0 | |

| 女性50代 | 10 | 7 | 3 | 0 | |

上記の集計結果から、商品Aは特に女性の若年層に支持される割合が高い一方で、40代以降の男性では意見が割れる傾向があるといったことが分析できます。

自由記述の集計

自由記述とはその名の通り、複数の選択肢から回答してもらうのではなく、意見や考えを自由に記述してもらった内容をまとめる集計方法です。

単純集計やクロス集計のように機械的にデータを集計できることはできませんが、回答者の具体的な意見を数値化し、中央値や平均値などを算出することができます。

まとめたアンケート結果を可視化するグラフ

集計が終わったら、データの種類や特性に応じて、以下のようにグラフを使い分けることで、分析しやすいデータに変換することができます。

円グラフ

シングルアンサー形式での単純集計結果の場合は円グラフがおすすめです。

一目で回答の割合や傾向が把握でき、見慣れた形式のグラフでもあるため、直感的に判断しやすいといった特徴があります。

帯グラフ

円グラフは一目で見やすいメリットがある一方で、複数の設問がある場合にスペースをとってしまい効率的ではありません。

しかし、帯グラフであれば異なる設問ごとに対応したグラフを複数配置できるため、紙面の限られたスペースを有効活用できます。

棒グラフ

棒グラフは、複数の回答が選択できる場合に用いられることが多く、選択肢ごとの高低を一目で確認できることが特徴です。

また、クロス集計の際に、属性ごとの傾向を判断するために用いられることもあります。

折れ線グラフ

折れ線グラフは、属性ごとの比較をしたいといったときにおすすめのグラフです。

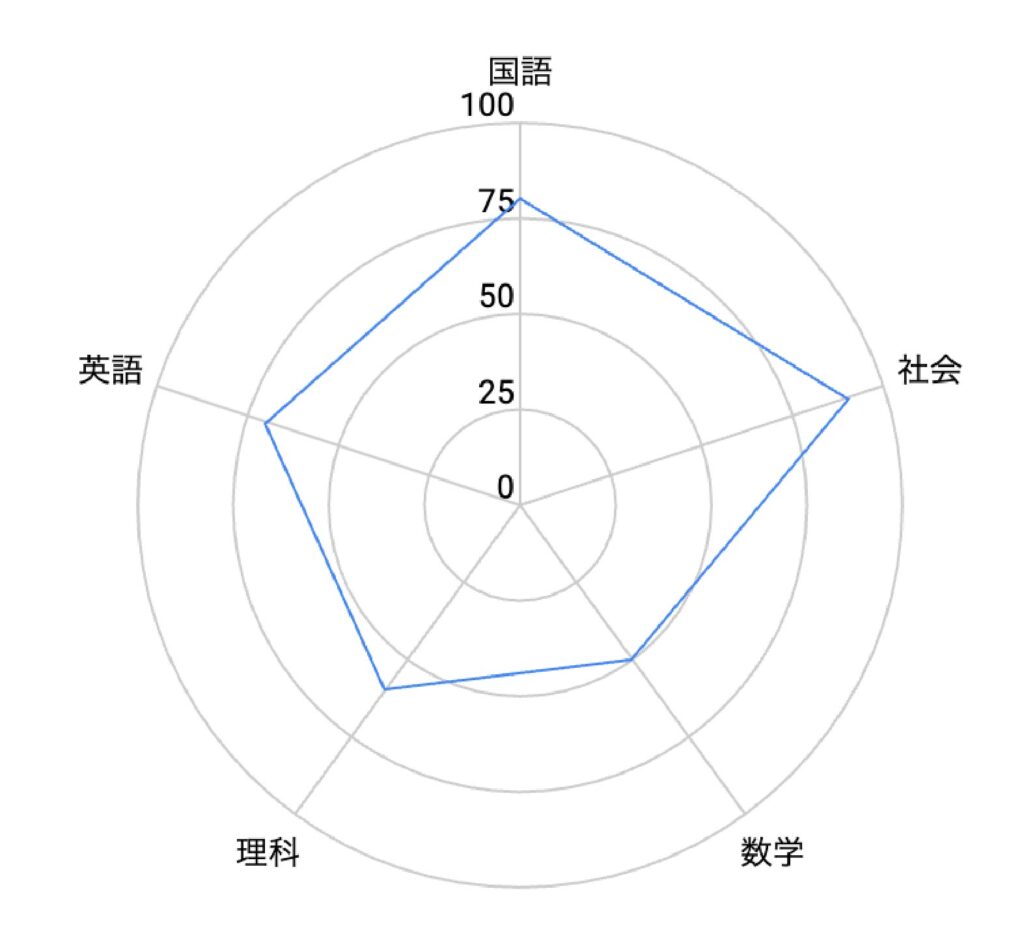

レーダーチャート

レーダーチャートは、分野の強みや弱みのバランスを可視化することができます。

例えば、人物のスキルの傾向を集計したり、複数科目のテストの成績を集計したりすることで、長所と短所を分析することもできます。

自由記述回答のアンケート結果のまとめ方

自由記述方式のアンケートをまとめる際には、主に数値データを集計する方法と、アフターコーディングとよばれる方法の2種類があります。

たとえば、「1日のランチにかけるお金は平均いくらですか?」という問いに対し、選択肢ではなく自由に金額を記述してもらうとします。

その場合には、そのデータを数値化したうえで平均や中央値、標準偏差、最小値・最大値などを求めます。

また、「ランチで食べたいメニューはありますか?」という問いの場合、数値化することはできないため記載された内容を一覧などにまとめる方法もあります。

アンケート結果のExcelでのまとめ方

アンケートの回答をまとめるために、日々の業務で使用しているExcelを活用することが可能です。

一例として、シングルアンサー形式のアンケート結果をまとめる簡単な手順をご紹介します。

- 行(横)にアンケートの設問を入力

- 列(縦)にアンケートの回答選択肢を入力

- 回答者ごとに以下の表に入力していく

| 回答者1 | 設問1 | 設問2 | 設問3 | 設問4 | 設問5 | 設問6 | 設問7 |

| 選択肢A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 選択肢B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 選択肢C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 選択肢D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 選択肢E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

上記のように、該当する項目には「1」それ以外は「0」を入力します。

そのうえで、関数のひとつである「COUNTIF関数」を利用すれば、選択した範囲のセルから「1」の条件にマッチしたセルをカウントすることができます。

ただし、簡単なアンケートであれば上記の例に従って集計できますが、複雑な内容になると知識や労力が必要であるため、Excelでの集計には限界があります。

アンケート集計のまとめや分析は業者に依頼するのがおすすめ

アンケートの集計や分析は、全問業者へ依頼することがおすすめです。以下の点について解説します。

業者に依頼するメリット

専門業者はアンケートの集計に関する専門的な知識やスキルに精通しているため、正確かつスピーディーにデータをまとめることが可能です。

また、分析しやすいグラフにより、どのような傾向が見られるのかといった精度の高い分析を実現できます。

さらに、専門業者へ集計と分析を委託することで、膨大なアンケートを集計する手間がなくなり、人的リソースをコア業務へ専念させることもできます。

業者を選ぶ際の注意点

一口に専門業者といってもさまざまな業者が存在し、なかには信頼性に乏しく満足な品質が期待できないケースもあります。

アンケート集計業者を探す際は提供しているサービスはもちろん、豊富な実績のある業者を選ぶようにしましょう。

アンケート結果をまとめるならプロセス・マネジメントにお任せ!

信頼できる専門業者をお探しの方は、ぜひ一度プロセス・マネジメントへご相談ください。

プロセス・マネジメントではアンケート回答結果のデータ入力から集計、グラフ化、データ分析までをワンストップで対応しています。

大学や研究機関からのご依頼も多く、精度の高いアンケート分析をご提供いたします。

さらに、アンケートの内容によっては機密情報や営業情報など機密情報尾が含まれているものも多いため、プロセス・マネジメントは、個人情報保護士資格を保有したスタッフで構成されています。

会社としてもプライバシーマークを取得しているため、安心してお任せいただける環境とサービスをご提供いたします。

まとめ

アンケートの結果をまとめるためには、地道な集計作業とグラフによるデータの可視化、さらには高度な分析といったプロセスが必要です。

しかし、アンケートの設問数や内容によっては集計方法が複雑化したり、分析がしづらくなる可能性もあるため、専門家に業務を依頼することがおすすめです。

信頼性が高く安心して任せられるアンケート集計業者をお探しの方は、プロセス・マネジメントへぜひお気軽にご相談ください。

【例文付き!】アンケートの作り方をわかりやすく解説

営業戦略の立案や新製品・新サービスの開発に向けた緻密なマーケティング戦略では、有効なツールとしてアンケートが用いられるケースは少なくありません。

しかし、アンケート調査の経験やノウハウがない場合、アンケートの構成や設問の作り方など、分からないことも多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、回答率の高いアンケートの作り方をご紹介します。

併せて、アンケートを作るために抑えておきたいポイントや、導入文・謝辞の文面で活用していただける例文もご紹介するので、アンケート作成に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

アンケート調査の種類

アンケートを作り正確な調査を行うためには、アンケート調査の種類を理解しておくことが大切です。

はじめに、「定量調査」と「定性調査」という2つのアンケート方法について解説します。

定量調査

定量調査とはアンケートの結果を集計し数値化して分析するときに使われ、一定のパターンや傾向を把握することができます。

たとえば、ある製品やサービスの利用率、満足度の平均値、市場シェアの割合などをデータとして得ることができます。

注意点として、定量調査によって正確な傾向を把握するためには一定量以上の回答数が必要です。

そのため、十分な回答数が得られないと調査結果に偏りが生じたり、正確な結果が得られなかったりすることがあります。

定性調査

定性調査とは、回答者の主観的な意見や情報を収集し分析するときに使われ、数値化が難しい内容を汲み取ったり、潜在的なニーズを掴んだりすることができます。

主な調査方法としては、1対1でのインタビューや自由記述式のアンケートが挙げられ、「ブランドに対して抱いているイメージ」「自社に対してどのような期待を抱いているか」など、より具体的な回答を求める場合に適しています。

回答率の高いアンケートの作り方

回答率を高め、質の良いデータを蓄積するためのアンケートを作る手順は以下のとおりです。

- アンケートの目的・ターゲットを明確にする

- アンケートの実施方法を決める

- アンケートの実施期間を決める

- 回答しやすい設問を設定する

- 導入・謝辞の文面を考える

それぞれの手順ごとに、詳しく解説します。

1.アンケートの目的・ターゲットを明確にする

アンケートを行う目的やターゲットが明確になっていない場合、精度の高いデータが得られない可能性があります。

アンケートの目的を整理し、明確にすることで質問内容を絞り込むことができ、求めるデータに合ったアンケートを作ることができます。

また、ターゲットの絞り込みも重要なポイントです。

ターゲットの絞り込みをすることで、ターゲット層に適した表現や質問方法にし、より精度の高い回答が得られるアンケートになるでしょう。

2.アンケートの実施方法を決める

アンケートの目的・ターゲットが決まったら、アンケート調査の実施方法を具体的に決定します。

アンケート調査の主な方法としては、街頭などオフラインの場で対面方式で回答を集める方法と、アンケートサイトなどを活用して回答を集める非対面方式での方法があります。

非対面方式でのアンケートの注意点として、アンケートサイトにはポイントや景品など謝礼を目的としたユーザーもいるため、精度の高い回答が得られない可能性が挙げられます。

3.アンケートの実施期間を決める

アンケートの実施時期や期間によって、調査結果に影響が出ることがあります。

たとえば、夏季に販売する予定の新製品を開発するためのデータが欲しい場合、冬場よりも実際に販売する季節に行うことで具体的なデータが得られる可能性が高いです。

その他に、学生をターゲットとするアンケートであれば、夏休みなど長期休暇に併せて実施することで回答数を増やすことができるでしょう。

4.回答しやすい設問を設定する

続いて、実際に回答を求めるアンケートの設問内容を考えます。

設問を設定する際は、「同じカテゴリの製品で選んでいるブランド」「その商品を購入している理由」「購入を検討する価格帯」など、具体的にするとマーケティングに役立つデータを蓄積することができます。

一方で、設問の数が多すぎるとアンケートの途中で離脱されてしまったり、長い文章が面倒に感じて設問内容をしっかり読まないまま回答されたりする可能性もあるため、簡潔な設問文面にすることが大切です。

また、回答形式を「1.商品A 2.商品B 3.商品C 4.その他」といったように、回答形式を選択型にすると簡単に回答できるため、アンケートの回答率が高まるでしょう。

5.導入・謝辞の文面を考える

アンケート内容が作成できたら、最後にアンケートの導入部分および末尾に入れる謝辞の文章を考えましょう。

導入部分では、なぜこのアンケートを行っているのか、その目的や狙いを回答者に説明します。

また、アンケートの末尾では回答いただいたことへの感謝を記載しましょう。

合わせて、個人情報の取り扱いに関する事項についても必ず入れておきましょう。

関連記事:【個人情報保護法】アンケート調査で注意すべき個人情報の取り扱いと注意点

回答率の高いアンケートを作るポイント

アンケート調査を実施しても、十分な回答数が得られずに終わってしまうことも少なくありません。

回答率の高いアンケートを作るポイントをご紹介します。

導入文でアンケートの意図が明確に伝わるようにする

初対面の相手に突然「アンケートに答えてください」と声をかけられたり、質問の意図がよくわからないアンケート用紙を渡されたりした場合、断るケースが少なくありません。

そこで、アンケートを行う目的や意図を明確に伝え、親近感を抱いてもらえるようにすることが大切です。

また、意図を明確にすることでターゲットの絞り込みもしやすくなります。

ストーリーに沿った設問の順番を意識する

アンケートの順番にストーリー性を持たせることも大切です。

たとえば、「普段愛用している美容液は何ですか?」という設問の後に、「なぜその商品を使っているのか」や「購入頻度」、「購入場所」といったように、論理的かつ答えやすい質問順序にしてみましょう。

設問の順番に飽きさせない工夫をすることで、正確な回答も得やすくなるでしょう。

設問数は多くても30問まで

設問数は少ないほど回答しやすく、回答率の向上も期待できます。

やむを得ず質問が増える場合でも、30問を一つの目安としておきましょう。

多くなってしまった設問を絞り込む際は、重要な情報を得るために必要な設問に焦点を当てることが大切です。

自由記述式の設問は少なくする

自由記述式の回答は、回答者が考える手間と時間を必要とするため回答率が低下しがちです。

できるだけ自由記述式の設問は少なくし、アンケートの作り方の章でも解説したような選択式の設問を心がけましょう。

分かりやすい文章を意識する

設問の文章が分かりづらかったり、長すぎたりすると回答者は面倒に感じてしまいます。

複雑で難解な文言は避け、できるだけ短くわかりやすい言葉で設問を作りましょう。

アンケートの導入文や謝辞の例文

アンケートの設問以外の文章に頭を抱える方は少なくありません。

そこで、導入文やアンケートの最後に記載する謝辞の例文をご紹介します。

導入文

【顧客満足度アンケートの例文】

当店をご利用いただきありがとうございます。

お手数をおかけしますが、今後のサービス品質向上のためアンケートへのご協力をお願いいたします。

アンケート回答の所要時間は1〜2分程度です。

【顧客ニーズ調査を目的としたアンケートの例文】

当社では現在、お客様にご満足いただける新製品開発のために市場調査を実施しております。

お手数をおかけしますが、現在お使いの製品についてアンケート調査のご協力をお願いいたします。

アンケート回答の所要時間は4〜5分程度です。

ご回答いただいた方の中から抽選で◯名様に、当社限定グッズ◯◯をプレゼントさせていただきます。

謝礼の例文

【顧客満足度アンケートの例文】

ご回答いただきありがとうございました。

いただいたご意見をもとに、今後さらなるサービス品質向上を目指してまいります。

今後とも当店をよろしくお願いいたします。

【顧客ニーズ調査を目的としたアンケートの例文】

ご回答いただきありがとうございました。

いただいたご意見は、お客様にご満足いただける新製品開発のために活用させていただきます。

なお、当社限定グッズ◯◯の当選者様には、◯月◯日にメールでご連絡させていただきます。

今後とも当社をよろしくお願いいたします。

まとめ

アンケートの作成は、調査目的やターゲットの明確化などをしたうえで、わかりやすい設問や回答方法などにも配慮することが大切です。

しかし、アンケートは回答を集めて終わりではなく、それらを集計し分析する必要があります。

一方で、「回答数が膨大で集計に手間を要している」「分析の仕方が分からず、どういった傾向が見られるのか判断できない」といった悩みを抱えるケースも少なくありません。

このようなアンケート集計の悩みを抱えている場合には、お気軽にプロセス・マネジメントへご相談ください。

10年以上にわたってアンケート集計業務を行ってきたノウハウを活かし、膨大なデータから傾向を正確に分析したアンケート結果を提供させていただきます。

また、プライバシーマークやDXをしており、情報セキュリティ対策も整っております。

時間をかけて作ったアンケートの結果を正確に分析し、経営戦略に活かしたいと検討されいてる方は、ぜひプロセス・マネジメントへご連絡ください。