アンケート結果のまとめ方を解説|自由記述はどうやってまとめる?

新商品や新サービスの開発や顧客満足度調査などのように、さまざまなデータが求められる業務において、アンケート調査は効果的な手段といえます。

しかし、アンケートの量が膨大になると集計作業も煩雑化し、どのようにまとめれば良いのか分からなくなることも多いでしょう。

そこで本記事では、アンケート結果のまとめ方の基本を解説します。

目次

アンケート結果のまとめ方

アンケート結果は、以下の3つのステップを経て有益なデータを手にすることができます。

- 集計

- グラフ化

- 分析

はじめにアンケート結果を集計し、その結果をグラフ化します。

グラフ化することで数値を可視化できるようになり、全体の傾向を分析することが可能になります。

可視化された情報をもとに分析することで、アンケートの対象者の考え方、問題点、優先順位をつけた効率的な施策を打ち出すことが可能です。

アンケート結果をまとめるための集計方法

アンケートの目的や種類によって集計方法は異なりますが、代表的な方法は以下の3種類です。

単純集計

単純集計とは、アンケートの設問に対する回答者数の実数や割合、平均値などを把握するために用いる集計方法です。

【例】

| Q.商品Aを試食した感想をお聞かせください | 回答数(N) | 割合(%) |

| 1.美味しかった | 70 | 70% |

| 2.どちらともいえない | 20 | 20% |

| 3.美味しくなかった | 10 | 10% |

| 計 | 100人 | 100.0% |

上記の例では、全体として7割の回答者が「美味しかった」と回答し、好評を得たという結果が読み取れます。

このように設問一つずつのデータをまとめたものを、シングルアンサー(単一回答)形式の単純集計と呼びます。

一方で、複数の質問をまとめて集計するものは、マルチアンサー(複数回答)形式と呼ばれています。

比較的簡単に回答割合の総数などを把握できる一方で、性別や年齢層といった細かな属性までは分析できないといったデメリットがあります。

クロス集計

クロス集計は、単純集計をより詳細にまとめる集計方法です。

単純集計ではまとめられなかった、性別や年齢といった属性を踏まえて集計することが可能です。

【例】

| 全体 | 1.美味しかった | 2.どちらともいえない | 3.美味しくなかった | ||

| 全体 | 100 | 70 | 20 | 10 | |

| 性別 | 男性 | 50 | 28 | 15 | 7 |

| 女性 | 50 | 42 | 5 | 3 | |

| 年代 | 男性20代 | 15 | 10 | 3 | 2 |

| 男性30代 | 15 | 8 | 5 | 2 | |

| 男性40代 | 10 | 5 | 3 | 2 | |

| 男性50代 | 10 | 5 | 4 | 1 | |

| 女性20代 | 15 | 15 | 0 | 0 | |

| 女性30代 | 15 | 11 | 1 | 3 | |

| 女性40代 | 10 | 9 | 1 | 0 | |

| 女性50代 | 10 | 7 | 3 | 0 | |

上記の集計結果から、商品Aは特に女性の若年層に支持される割合が高い一方で、40代以降の男性では意見が割れる傾向があるといったことが分析できます。

自由記述の集計

自由記述とはその名の通り、複数の選択肢から回答してもらうのではなく、意見や考えを自由に記述してもらった内容をまとめる集計方法です。

単純集計やクロス集計のように機械的にデータを集計できることはできませんが、回答者の具体的な意見を数値化し、中央値や平均値などを算出することができます。

まとめたアンケート結果を可視化するグラフ

集計が終わったら、データの種類や特性に応じて、以下のようにグラフを使い分けることで、分析しやすいデータに変換することができます。

円グラフ

シングルアンサー形式での単純集計結果の場合は円グラフがおすすめです。

一目で回答の割合や傾向が把握でき、見慣れた形式のグラフでもあるため、直感的に判断しやすいといった特徴があります。

帯グラフ

円グラフは一目で見やすいメリットがある一方で、複数の設問がある場合にスペースをとってしまい効率的ではありません。

しかし、帯グラフであれば異なる設問ごとに対応したグラフを複数配置できるため、紙面の限られたスペースを有効活用できます。

棒グラフ

棒グラフは、複数の回答が選択できる場合に用いられることが多く、選択肢ごとの高低を一目で確認できることが特徴です。

また、クロス集計の際に、属性ごとの傾向を判断するために用いられることもあります。

折れ線グラフ

折れ線グラフは、属性ごとの比較をしたいといったときにおすすめのグラフです。

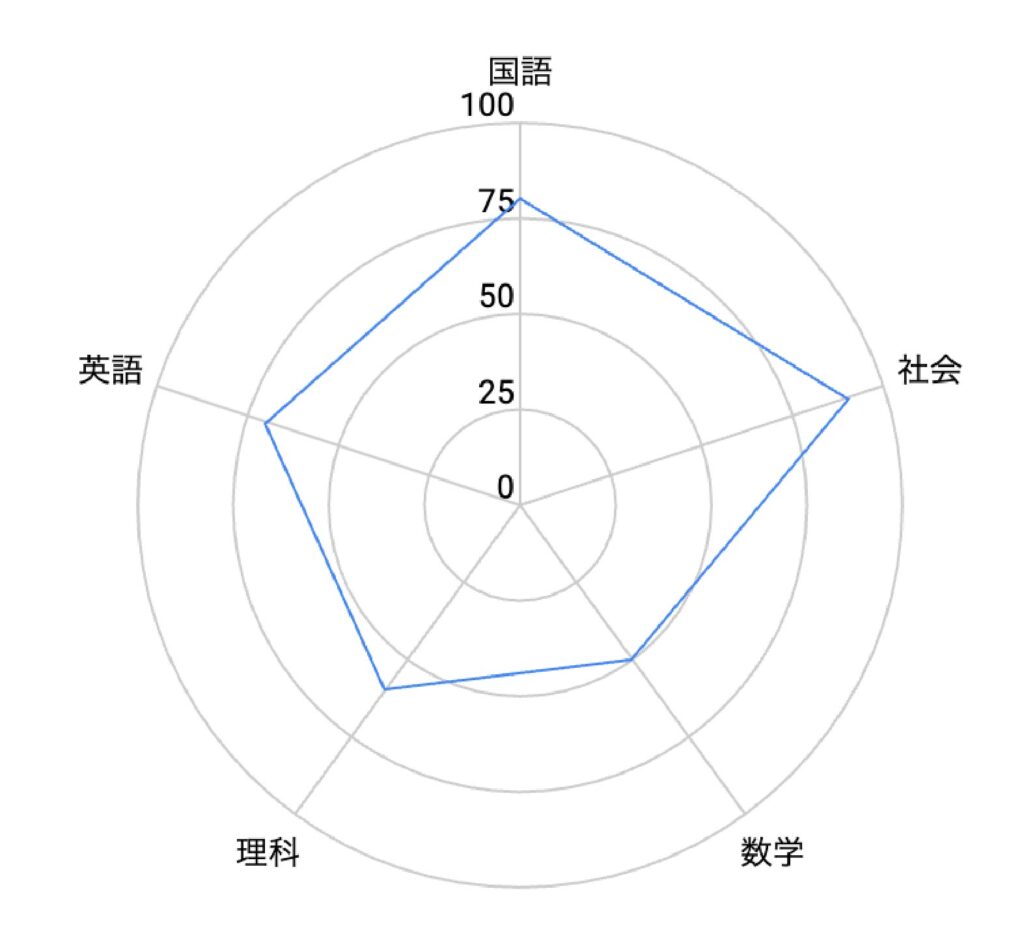

レーダーチャート

レーダーチャートは、分野の強みや弱みのバランスを可視化することができます。

例えば、人物のスキルの傾向を集計したり、複数科目のテストの成績を集計したりすることで、長所と短所を分析することもできます。

自由記述回答のアンケート結果のまとめ方

自由記述方式のアンケートをまとめる際には、主に数値データを集計する方法と、アフターコーディングとよばれる方法の2種類があります。

たとえば、「1日のランチにかけるお金は平均いくらですか?」という問いに対し、選択肢ではなく自由に金額を記述してもらうとします。

その場合には、そのデータを数値化したうえで平均や中央値、標準偏差、最小値・最大値などを求めます。

また、「ランチで食べたいメニューはありますか?」という問いの場合、数値化することはできないため記載された内容を一覧などにまとめる方法もあります。

アンケート結果のExcelでのまとめ方

アンケートの回答をまとめるために、日々の業務で使用しているExcelを活用することが可能です。

一例として、シングルアンサー形式のアンケート結果をまとめる簡単な手順をご紹介します。

- 行(横)にアンケートの設問を入力

- 列(縦)にアンケートの回答選択肢を入力

- 回答者ごとに以下の表に入力していく

| 回答者1 | 設問1 | 設問2 | 設問3 | 設問4 | 設問5 | 設問6 | 設問7 |

| 選択肢A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 選択肢B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 選択肢C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 選択肢D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| 選択肢E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

上記のように、該当する項目には「1」それ以外は「0」を入力します。

そのうえで、関数のひとつである「COUNTIF関数」を利用すれば、選択した範囲のセルから「1」の条件にマッチしたセルをカウントすることができます。

ただし、簡単なアンケートであれば上記の例に従って集計できますが、複雑な内容になると知識や労力が必要であるため、Excelでの集計には限界があります。

アンケート集計のまとめや分析は業者に依頼するのがおすすめ

アンケートの集計や分析は、全問業者へ依頼することがおすすめです。以下の点について解説します。

業者に依頼するメリット

専門業者はアンケートの集計に関する専門的な知識やスキルに精通しているため、正確かつスピーディーにデータをまとめることが可能です。

また、分析しやすいグラフにより、どのような傾向が見られるのかといった精度の高い分析を実現できます。

さらに、専門業者へ集計と分析を委託することで、膨大なアンケートを集計する手間がなくなり、人的リソースをコア業務へ専念させることもできます。

業者を選ぶ際の注意点

一口に専門業者といってもさまざまな業者が存在し、なかには信頼性に乏しく満足な品質が期待できないケースもあります。

アンケート集計業者を探す際は提供しているサービスはもちろん、豊富な実績のある業者を選ぶようにしましょう。

アンケート結果をまとめるならプロセス・マネジメントにお任せ!

信頼できる専門業者をお探しの方は、ぜひ一度プロセス・マネジメントへご相談ください。

プロセス・マネジメントではアンケート回答結果のデータ入力から集計、グラフ化、データ分析までをワンストップで対応しています。

大学や研究機関からのご依頼も多く、精度の高いアンケート分析をご提供いたします。

さらに、アンケートの内容によっては機密情報や営業情報など機密情報尾が含まれているものも多いため、プロセス・マネジメントは、個人情報保護士資格を保有したスタッフで構成されています。

会社としてもプライバシーマークを取得しているため、安心してお任せいただける環境とサービスをご提供いたします。

まとめ

アンケートの結果をまとめるためには、地道な集計作業とグラフによるデータの可視化、さらには高度な分析といったプロセスが必要です。

しかし、アンケートの設問数や内容によっては集計方法が複雑化したり、分析がしづらくなる可能性もあるため、専門家に業務を依頼することがおすすめです。

信頼性が高く安心して任せられるアンケート集計業者をお探しの方は、プロセス・マネジメントへぜひお気軽にご相談ください。