スキャン代行で対応できる書類やメリットを紹介|業者を選ぶポイントも解説

ペーパーレス化を実現するために、物理的に保管されている書類や冊子類をスキャニングし、デジタルデータとして活用したいと考えている企業も多いのではないでしょうか。

しかし、書類の量が膨大であったり、特殊な書類をスキャニングしたりするためには人的リソースや特別な機器が必要となるため自社では対応できないことも少なくありません。

そのような場合に役立つのがスキャン代行サービスです。

本記事では、スキャン代行サービスを活用するメリットや取り扱い可能な書類、業者選びのポイントもあわせて紹介します。

スキャン代行サービスとは

スキャン代行サービスとは、その名のとおり紙や本をスキャナーで読み取り(スキャニング)、デジタルデータへと変換する作業を代行するサービスです。

膨大な書類管理に頭を抱えている企業は多く、近年では書類整理の手間を削減するためにスキャン代行サービスを活用する企業が増えています。

スキャン代行サービスを使うメリット

スキャン代行サービスを活用することで、企業にとって次のようなメリットをもたらします。

コスト削減と業務効率化

書類をデジタルデータへと変換することにより、PCやデータベース上から目的の書類を素早く検索できるようになり業務効率が飛躍的に向上します。

また、自社でスキャニング作業を内製化する場合は人的リソースが必要となり時間と手間もかかりますが、外部委託することによって配置する予定だった人員をコア業務へ集中させることができ、結果として人的コストの削減にもつなげることが可能です。

スキャナーの導入コストが不要

自社で大量の書類をデータ化する場合、新たに大型のスキャナーや複合機の導入を必要とするケースがありますが、購入費用やリース費用、メンテナンスコストなどがかかります。

しかし、スキャン代行サービスを活用すればスキャナーの導入そのものが不要となり、設置場所の確保やメンテナンスの手間も省くことができます。

書類の劣化を防ぐことができる

重要書類や書籍などを繰り返し使用していると、シワや破れなどができることもあります。

また、書類の保存状態によってはインクがかすれて見えにくくなったり、書類そのものが色褪せて劣化してくることもあるでしょう。

スキャン代行サービスでデジタルデータに変換できれば、このような劣化を未然に防ぐこともできます。

スキャン代行で対応できる書類の種類

スキャン代行サービスを依頼した場合、どのような書類をデジタルデータに変換できるのでしょうか。

企業が扱う書類にはさまざまな種類があるため、スキャン可能な代表的な書類をご紹介します。

| 契約書 | カタログ・書籍 | 希少資料 |

| ISO文書 | BCP関連文書 | 紙図面 |

| 手書き帳票 | 裁判書類 | 通関書類 |

上記のとおり、契約書や手書き帳票といった1枚単位での紙はもちろんのこと、裁判所類、通関書類といった複数枚の紙がまとまった書類、カタログのような冊子までもスキャニングに対応できます。

スキャン代行にかかる平均価格

スキャン代行サービスの利用にあたって、特に気になるのがコスト面の問題ではないでしょうか。

スキャン代行サービスの一般的な費用相場をご紹介します。

一般的な書類

手書き帳票や資料、BCP関連文書など、一般的な書類の場合は1枚あたり6円から20円程度の料金相場となっています。

| 解像度 | モノクロ | カラー |

| 300dpi | 6円/枚 | 12円/枚 |

| 600dpi | 10円/枚 | 20円/枚 |

契約書・裁判書類・通関書類など

契約書や裁判書類、通関書類などは機密性が高く、高度なセキュリティ対策が求められることから、一般的な書類よりも料金は高額になりやすいです。

また、複数の書類がまとまった状態で1枚ごとに分解せずスキャンするためには手作業が求められるため、以下の金額に追加費用が発生する場合もあります。

| 解像度 | モノクロ | カラー |

| 300dpi | 15円/枚 | 30円/枚 |

| 400dpi | 18円/枚 | 35円/枚 |

カタログ・書籍

カタログや書籍の場合、背表紙から切り離したうえで1枚単位でスキャニング作業を進めることが基本となります。

| 解像度 | 分解する場合 | 分解しない場合 |

| 300dpi | 10円/ページ | 20円/ページ |

| 600dpi | 20円/ページ | 40円/ページこめ |

| ※別途断裁費用 500円/冊 |

なお、希少性の高い本などは切り離すことが難しい場合も多く、一般的な料金よりも高くなりやすいです。

図面

図面のような大判サイズの書類は、特殊なスキャナーを使用するためサイズに応じて上記よりも高額な料金相場となっています。

| 解像度 | A1サイズ | A1サイズ | A2サイズ | A2サイズ |

| モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |

| 300dpi | 200円/枚 | 400/枚 | 150円/枚 | 300円/枚 |

| 600dpi | 600円/枚 | 1200/枚 | 300円/枚 | 600円/枚 |

非破壊・袋とじされている書類でもスキャン代行は可能?

本や冊子、図面などの特殊な書類をスキャニングするためには、一般的には1ページずつ切り離したり、スキャナーで読み取れるサイズにカットしたりする作業が必要です。

しかし、希少性の高い書類や第三者から預かった書類などの場合、物理的に破壊することなくスキャンしたいというニーズは高いです。

非破壊でのスキャニング作業も可能ですが、通常の料金に比べてコストが高額になりやすいというデメリットがあります。

また、袋とじのページは綴じた状態のままでは物理的にスキャニングができないため、袋とじのような特殊な形状の冊子・書籍については多くのスキャン代行サービスで非対応となっています。

スキャン代行の業者を選ぶポイント

スキャン代行サービスはさまざまな事業者が提供しており、どのサービスを選べば良いのか分からないという方も多いです。

業者選びの際に確認していただきたいポイントをご紹介します。

対応できる書類の種類やサイズ

ひとつ目のポイントは、スキャニング作業を依頼したい書類の種類やサイズに対応できるかという点です。

資料や一般的な書類などは多くの業者が対応できますが、ポスターや図面といった大判サイズのスキャニングは対応できない業者も少なくありません。

原本の取り扱い

スキャニング作業が終了したあと、多くの場合は原本を返却します。しかし、なかにはそのまま破棄・処分してほしいというケースもあるでしょう。

破棄や処分に対応できない業者もあるため、事前にスキャニング後の原本の取り扱いを決めておき、問い合わせ時に必ず確認をしましょう。

納期・費用

スキャン代行サービスの納期は1週間前後の場合が多いですが、書類の量が多かったり見積もり時に伝えた内容と実際の書類が異なったりする場合は、希望納期までに作業が完了しない可能性があります。

見積もり依頼時は必ず原本を確認してもらい、希望納期を伝えたうえで納期とコストのバランスを取るようにしましょう。

セキュリティ体制

契約書や裁判書類など、機密情報や個人情報などが記載された書類は厳重な取り扱いが求められます。

十分なセキュリティ体制が確保されていないと情報漏えいにつながるおそれもあるため、機密文書の取り扱い実績が豊富な業者を選定しましょう。

プロセス・マネジメントはスキャン代行でデジタルデータ化をサポート

スキャン代行サービスを活用したいと考えているものの、信頼できる業者がなかなか見つからない、特殊な書類のスキャニング作業を断られてしまった、などの悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。

そのような場合には、プロセスマネジメントへご相談ください。一般書類であれば1枚あたり5円からのスキャニングが可能で、契約書や裁判書類といった機密性の高い文書もデータ化が可能です。

万全のセキュリティ体制とリーズナブルな料金、スピーディーな対応でペーパーレス化やDXをサポートいたします。

まとめ

企業が取り扱う書類のなかには、一般書類から機密性の高い情報が記載された契約書、カタログなどの冊子類、大判サイズの図面まで、さまざまなものがあります。

これらのスキャニングには特殊な機器が必要なこともあり、自社で対応できないケースも少なくありません。

ペーパーレス化を実現するためにも、高品質なスキャン代行サービスを活用してみてはいかがでしょうか。

信頼性の高いスキャン代行サービスをお探しの方は、ぜひ一度プロセス・マネジメントへご相談ください。

アンケート結果の分析方法|集計したアンケート結果を活かすためのポイントも解説

新製品の開発に向けた市場調査や販売戦略策定において、アンケートによって得られたデータは非常に有益です。

しかし、アンケート結果の分析を適切に行わなければ、時間と手間をかけて集めたデータを活かしきることはできません。

そこで本記事では、集計したアンケート結果を業務に活かす方法や代表的な分析方法について解説します。

集計がしづらい自由記述式アンケートの集計方法もご紹介するので、アンケート結果を活かして事業拡大を目指したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。

集計したアンケート結果を業務に活かすためのポイント

集計したアンケート結果を業務へ活かすためには、次のポイントを押さえたうえでアンケートの準備から分析までのプロセスを行うことが大切です。

アンケートを行うための目的を明確にする

目的が曖昧なままアンケート調査の準備を開始してしまうと、設問の内容や流れの筋道にブレが生じ、求めるデータを得られなくなります。

アンケート調査を行うにあたり、まずは「どのような目的で行うのか」を明確にし、アンケートの対象とする層の設定、得たいデータに紐づいた設問の準備をしましょう。

回答者の目線でアンケートの設問を作成する

アンケートの回答者は、自分の時間を使ってデータ収集に協力してくれています。

専門用語が多かったり、設問の意味が理解しにくかったりした場合、途中離脱や中途半端な回答の原因となります。

そのため、アンケートで使用する設問は、回答者がすぐに内容を理解して回答しやすい文章で作成をしましょう。

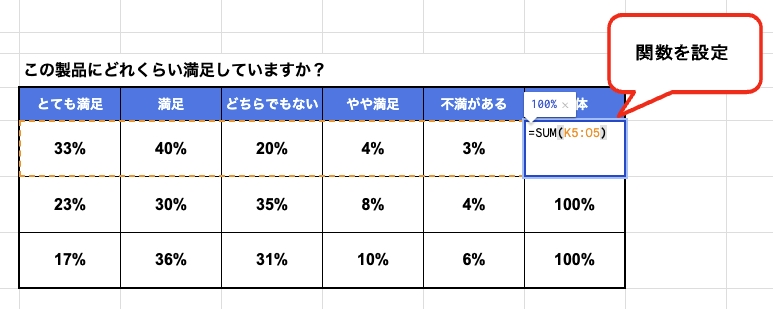

目的に適した集計・分析データ作成を行う

せっかく集めたアンケート結果も、目的に合った方法で集計・分析をしなければ有効活用することはできません。

パーセンテージだけ欲しいのか、またはグラフで可視化した方が分析しやすいのかなど、目的に応じた方法を選択することで次のプロセスの土台とすることができます。

実行可能なアクションプランへ落とし込む

集計・分析されたアンケート結果を業務へと活かすためには、ただ結果を共有するだけでなく、結果を元に「何を・いつまでに・どのような施策で」のように具体的なアクションプランへと落とし込むことが重要です。

ただし、できるかできないか不明瞭な計画は実現が難しいケースが多いため、分析によって得られたニーズや不満を現状の業務の改善点とし、それのどこまでなら応えられるかを確認したうえで決定するようにしましょう。

関係者へ情報共有し連携をする

アンケート結果を活かすためには、関連する部署だけでなく、社内全体で情報を共有し、組織全体で連携をとりながら業務の改善や新たなマーケティング施策の実行などを行う必要があります。

そのためには、アンケート結果の分析データについて、アンケートの目的・要約・結果・データに基づく意見を明確に分け、グラフや表などを工夫して簡潔に、そして誰がみても視覚的に伝わりやすい報告書に落とし込むことが重要です。

集計したアンケート結果の代表的な分析方法

集計したアンケート結果の代表的な分析方法を7つご紹介します。

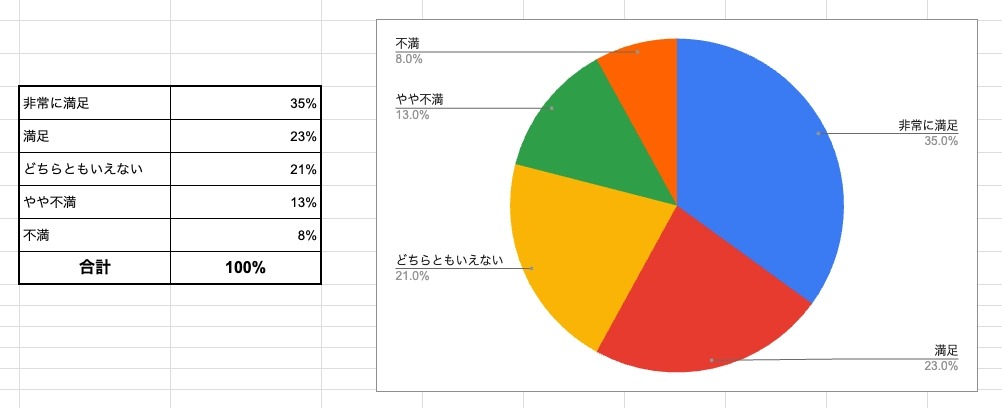

単純集計したアンケート結果の分析

単純集計は非常に簡単な集計方法で、設問ごとの回答者の割合など、全体の傾向が把握しやすい方法です。

分析結果は表やグラフなどで可視化することができます。

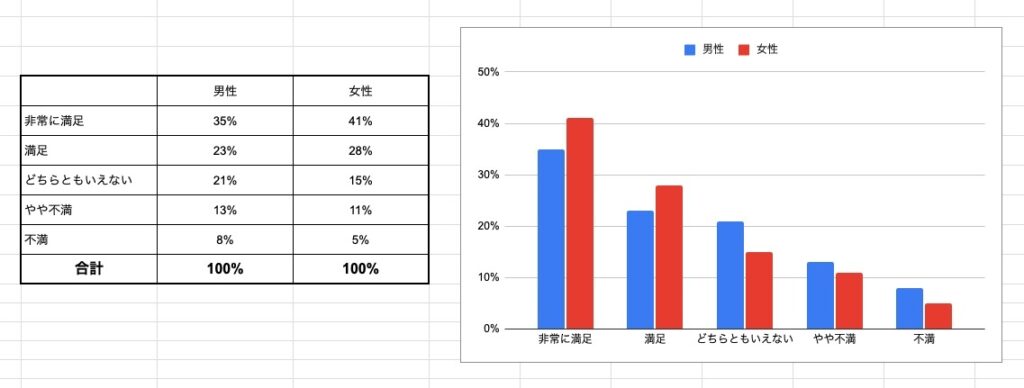

クロス集計したアンケート結果の分析

クロス集計は、単純集計によって取りまとめたデータを、年齢や性別などの属性と掛け合わせる方法で、より詳細な分析結果を得ることができます。

上記は単純な例ですが、アンケートの対象となる事柄に対して、男性よりも女性の方がニーズが高いことがわかります。

セグメンテーションによるアンケート結果分析

セグメンテーションとは、調査の対象者を年齢や性別、ニーズなど共通する指標でグループ分け(細分化)したうえで傾向を分析し、マーケティング戦略や商品開発などに落とし込む方法です。

ニーズが多様化している近年では、分析によって自社の有望なターゲット層(セグメント)を絞り込むことができるセグメンテーションは有益な方法の一つといえます。

因子分析によるアンケート結果分析

因子分析は、アンケートの質問項目の間にみられる相関関係を分析し、共通する概念(因子)を見つけ出して潜在意識や価値観など、本質的なデータを抽出する方法です。

複雑な手法にみえますが、例えば「サービスの質」や「価格への満足度」「ブランドイメージ」のように複数の重要な因子に集約できるため、改善策などの検討がしやすいといったメリットがあります。

クラスター分析によるアンケート結果分析

クラスター分析は、大量のデータから似た特性を持つ対象をグループ化する方法です。

アンケートの回答者を意味のある集団(クラスター)に分類することにより具体的なニーズを把握し、グループごとに最適化された施策を検討することができます。

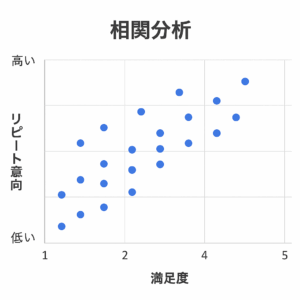

相関分析によるアンケート結果分析

相関分析は、「一方が変化すると、もう一方はどのように変化するか」のように、2つのデータの間にどのような関係があるかを統計的に調べる方法です。

アンケート結果の相関分析の場合は、例えば「サービスへの満足度」と「再購入への意識」であれば満足度を高めることでリピートに直結する、「待ち時間」と「店舗への評価」では未知時間が増えると評価が下がってしまう、のような分析をすることができます。

回帰分析によるアンケート結果分析

「ある結果に対して、どの要因が、どの程度の強さで影響を与えているか」のように、原因と結果の関係を分析して正体の予測を行う方法が回帰分析です。

アンケート結果を回帰分析することにより、「どの部分にどれだけリソースを集中すべきか」といった判断を客観的視点から行うことができるようになります。

自由記述式のアンケート結果を集計・分析する方法

数値化しにくいと思われがちな自由記述式アンケートは、回答の方向性(肯定的・否定的)のグループ分けをするアフターコーディング、単語の出現頻度や単語同士の相関関係などを分析するテキストマイニングといった方法で集計・分析をすることができます。

その他に、「製品に使っている金額」といった数字で回答してもらうようなアンケートの場合は、平均値や中央値などを算出することで分析データを作成することが可能です。

アンケート結果の集計・分析は自社でもできる?

結論として、アンケート結果の集計を自社で行うことは可能です。

しかし、既存従業員を集計作業に配置することでコア業務に支障をきたす可能性があります。

また、担当者によって集計結果に違いが生じたり、入力ミスによって正確な集計ができないといったリスクも伴います。

まとめ|アンケート結果の集計・分析はプロセス・マネジメントにお任せください!

アンケート結果の集計・分析は自社で行うことも可能ですが、人的リソースが必要だったりミスによって正しい結果が得られないなど、せっかくのアンケート結果を十分に活かしきれない可能性があります。

時間をかけて行ったアンケートの結果を正確に分析し、顧客満足度の向上や事業拡大を目指したいとお考えの方は、ぜひプロセス・マネジメントまでご相談ください。

正確な入力によって集計したアンケート結果をわかりやすく可視化し、課題解決に向けたお手伝いをさせていただきます。

大量のプリントをデータ化することで得られるメリット|方法や注意点も解説

保管や検索のしにくさが課題となる大量のプリント。

大量のプリントは、データ化して整理し、情報を引き出しやすい形に整えておかなければ業務効率や生産性の向上を目指すことができません。

本記事では大量のプリントを効率的にデータ化する方法、またデータ化する際の注意点などを詳しく解説します。

大量のプリントをデータ化することで得られるメリット

大量に保管しているプリントをデータ化することにより、次のようなメリットを得ることが可能です。

- 複合機の費用、用紙やインク・トナーなどコストの削減につながる

- 資料の検索速度が向上する

- 稟議書や報告書の回付が早くなるなど業務の効率化につながる

- 紙の書類の保管スペースを削減できる

- 重要な書類の紛失防止になる

データ化を進めることにより、オフィスの複合機にかかる用紙やインク・トナー代といったランニングコストを削減できます。

また紙の資料を探す手間がなくなり検索によって必要な情報をすぐに見つけられるため、業務の効率化にもつながります。

大量のプリントをデータ化する方法

プリントのデータ化にはいくつかの方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

オフィス用の複合機でスキャンする

オフィス用の複合機は企業にとって非常に身近な手段であり、簡単にプリントの内容をスキャンできます。

ただし、機種によっては大量のスキャンに向かないものもあり、処理速度や給紙枚数に限界がある点がデメリットです。

自動給紙機能(ADF)付きスキャナーでスキャンする

ADF付きのスキャナーは、大量のプリントを高速で取り込むことができるだけでなく、精度も高く業務用にも適しています。

しかし、高性能ゆえに導入コストが高くなりやすいため、初期投資の面でデメリットがあります。

コンビニでスキャンする

コンビニのコピー機であれば、深夜や早朝など好きなタイミングで気軽にスキャンができますが、多くの人の目に付く場所ということもあり情報漏洩のリスクがつきまといます。

その他にも、セットした書類の取り忘れによる情報漏洩リスクもあるため、機密情報や個人情報を多く含む書類のスキャンには不向きな方法といえます。

スマートフォンのアプリでスキャンする

iPhoneやAndroid端末は、ともに標準アプリでプリントのスキャンが可能です。

しかし、1枚ずつの処理が基本となるため、大量の資料を扱う場合は作業効率が悪いというデメリットがあります。

スキャン代行の業者に依頼する

スキャン代行業者に依頼すれば、原本の受け取りから事前処理・スキャニング・データ加工・チェック・納品までをワンストップで対応してもらうことができます。

【業者に依頼した場合の流れ】

- 原本の預かり

- 前処理

- スキャニング作業

- データ加工

- データチェック、ファイル名編集

- 後処理

- 納品、原本返却

また、専門業者にすることで次のようなメリットも得ることが可能です。

- 大量の原本を短時間で処理し、精度の高いデータを作成できる。

- ホチキス外し、仕分け、ファイル名付与、フォルダ整理など前後工程も一括対応

- 機密文書・個人情報を保護する管理体制を完備

- 人件費や機材投資、機会損失を抑え、自社対応より総コストを削減。

- データをクラウドや遠隔地に保管し、災害時も重要情報を確実に守れる。

特にセキュリティ体制が整っている業者であれば機密情報も安心して任せられるため、企業内の人的コストを大幅に削減できます。

自社で大量のプリントをデータ化することで生じるデメリット

プリントのデータ化は自社で行うことも可能ですが、次のようなデメリットを伴うリスクがあります。

- データ化するためのシステム導入コストがかかる

- データ化のための時間と人的コストがかかる

- 新たにセキュリティ対策が必要になる

上記のなかでも、特に専用システムや機材の購入コスト、人的コストの発生を避けることは難しいです。

また、膨大な資料をスキャンする作業には時間と人員が必要なため、通常業務との両立に支障がでる可能性も高いです。

自社で大量のプリントをデータ化する際の注意点

プリントをデータ化する際は、情報管理の観点から以下のポイントを守って行うことが大切です。

USBメモリーなど持ち運びできるものに保存しない

USBメモリーなど、持ち運びが容易な記録媒体は非常に便利ではあるものの、紛失や盗難による情報漏洩リスクが高く危険です。

プリントのデータ化後はクラウドや社内サーバーなど、セキュリティの高い環境下で保管・管理することが重要です。

データ化の方法・データ化後の取り扱いルールを定める

社内でデータ化を進める場合、対応者ごとに異なる方法で進めてしまうと、ファイル名やファイル形式がバラバラで検索しにククなり、かえって業務効率が低下する恐れがあります。

また、データ化後の取り扱いルールが不明瞭な場合は、情報漏洩によるさまざまなリスクを伴うことにあります。

自社でデータ化をする場合はデータ化の方法やデータの取り扱いルールを明確に定めたうえで社内全体へ共有し、厳格な対応をするようにしましょう。

電子帳簿保存法に対応しているかを確認する

請求書や領収書・経費清算書類など、「電子帳簿保存法」に該当する場合は法的要件を満たすことが求められます。

法的要件を満たしていない場合は監査や税務調査で問題となるリスクがあるため、データ化する前に法律を確認したうえで適切な処理をするよようにしましょう。

プリントのデータ化を外部委託する際のポイント

プリントのデータ化を専門業者に依頼する際は、次のポイントをおさえて安心して任せられる業者を見極めることが重要です。

導入事例や実績が公開されているか

業者を選ぶ際は、これまでの導入事例や実績を必ずチェックしましょう。

過去にどのような企業や団体が利用しているのかが分かると、信頼性はもちろん得意分野の把握にもつながります。

厳重なセキュリティ対策がされているか

書類のデータ化では、個人情報や機密情報を扱うケースも多いため、情報セキュリティ対策は必須です。

プライバシーマーク(Pマーク)などの認証を取得している業者であれば、情報漏洩のリスクを大幅に減らせます。

サービスの品質と料金が適正か

料金が安いだけで選んでしまうと、仕上がりの品質が不十分になる可能性があります。

サンプルを提示してくれたり、具体的な費用の内訳を示してくれたりと、品質とコストのバランスが取れた業者を選ぶことが大切です。

作業内容を柔軟にカスタマイズできるか

スキャンするだけでなく、ファイル名の付与やフォルダ整理・OCRによる文字認識などの追加作業に対応しているかどうかも重要です。

自社の業務フローに合わせて柔軟に対応できる業者なら、データ活用の幅がさらに広がります。

納品後のサポート体制が整っているか

データの納品が終わった後に修正や追加対応が必要になる場合があります。

納品後のアフターフォロー内容など、どのようなサポート体制が用意されているかは必ず確認しましょう。

大量のプリントをデータ化するならプロセス・マネジメントまで

プロセス・マネジメントでは、単なるスキャン作業に留まらず、前後工程を含めた一括対応が可能です。

ホチキス外しや仕分け、ファイル名の付与、フォルダごとの整理、セキュリティ体制の下でのデータ管理までを包括的にサポートいたします。

また、Pマーク、DXマーク、ESGマークの第三者認証を取得しており、お客様の情報取扱いや管理においても安心してご依頼いただくことが可能です。

大量のプリントを効率的にデータ化し、業務効率化とコスト削減をお求めの方は、ぜひ私たちプロセス・マネジメントへご相談ください。

まとめ

大量のプリントをデータ化するにはさまざまな選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

自社の状況に合わせた最適な方法を選び、効率的かつ安全な文書管理が重要ですが、通常の業務に支障が出る可能性もあります。

大量のプリントのデータ化をご検討されているなら、まずは私たちプロセス・マネジメントへご連絡ください。

大切なプリントなど資料を安全にお預かりし、経験豊富なスタッフが迅速にデータ化、また、その後の保管方法についてもご提案させていただきます。

正しくアンケートデータを分析する重要性と分析のポイントを解説

販売戦略を検討するためのマーケティングにおいて、収集したアンケート結果のデータ分析は極めて重要な役割を担っています。

しかし、正しいデータ分析をしなければ成果に直結する販売戦略の立案をすることは難しく、時間とコストをかけて行ったアンケートも無駄になってしまいます。

そこで本記事では、アンケート結果をデータ分析する重要性について詳しく解説します。

あわせて、アンケート結果から有益な情報を得る方法、データ分析を専門とする業者へ外部委託をするメリットもご紹介するので、販売戦略の立案に向けた正確なデータが欲しいとお悩みの方はぜひ参考にしてください。

アンケート結果のデータ分析を正しく行う重要性

エンドユーザーや取引先などへ向けて行ったアンケートは、その結果を正しくデータ分析することでニーズを把握し、具体的な販売戦略へつなげることができます。

はじめに、アンケート結果をデータ分析することの重要性を解説します。

販売戦略の基準になる

アンケート結果を正確にデータ分析することで、数値に基づいた具体的な情報を得ることができます。

その結果、曖昧なものではなく、より現実的な販売戦略を立案・実行するための判断基準とすることが可能です。

顧客満足度や市場ニーズを把握し改善点を分析できる

アンケートの内容がすでに提供されているサービスや商品に関するものだった場合、結果を分析することで「どのくらい顧客満足度があるか」「ニーズを捉えたサービス・商品になっているか」といったデータを得ることができます。

そのデータを基に改善点を分析し、新たな販売(経営)戦略を検討することができます。

ユーザー視点が反映されたデータに基づいた戦略は、企業のさらなる成長へとつなげられるでしょう。

アンケートデータ分析の基本的な流れ

分析目的を明確にする

目的が曖昧なまま進めると、必要な項目が抜けたり、読み取るべき指標を誤ったりして、分析結果を施策につなげることはできません。

そのため、アンケート分析を始める前に、まず「何を判断するためのデータなのか」を明確にします。

【目的の例】

- 顧客満足度の改善につなげたい

- 新サービスの評価ポイントを把握したい

- 属性ごとのニーズの違いを知りたい

- 既存施策の効果検証をしたい

このように、目的を最初にしっかり定義しておくことで、その後に行う集計やデータの深掘りをする際のブレが生じにくくなります。

必要な指標・項目を整理する

分析目的が決まったら、次に「どの指標を使うか」を整理します。アンケートでは、回答項目が多いほど分析に迷いやすいため、目的に直結する指標を優先的に扱います。

【代表的な指標の例】

- 満足度スコア(5段階評価など)

- NPS(推奨度)

- リピート意向

- 改善点に関する自由記述

- 性別・年代・職業などの属性情報

特に属性データは、この後解説するクロス集計で「どの層がどんな傾向を持つか」を把握する際に欠かせない要素です。

データ分析の事前処理

生データには、無回答や記入ゆれ、誤入力が含まれることが多く、そのまま分析に使うと誤った結論を導く可能性があるため、分析前に以下のような事前処理を行います。

- 無回答の扱いを統一する:

(除外 or「無回答」カテゴリーとして扱う) - 異常値や明らかなミスを確認する:

例:年代「222歳」、満足度「6」など - 自由記述の表記ゆれを整える:

例:「接客が丁寧」「丁寧な接客」→「接客が丁寧」に統一 - 重複データがないか確認する

前処理を丁寧に行うことで、分析の精度が大きく向上します。

単純集計やクロス集計からさらに深掘りする

アンケート分析の基本は、次の3ステップを順に進めることです。

① 単純集計:全体の傾向をつかむ

- 各質問の「回答割合」や「平均値」を確認:

例:満足度5段階の分布、利用頻度の割合など

② クロス集計:属性ごとの違いを見る

- 性別 × 満足度

- 年代 × 購入意向

- 利用回数 × 再利用意向 など

上記を確認することで、「どの層で課題が出ているか」が明確になる

③ 深掘り分析:理由や背景を探る

- 不満理由の分類

- 高評価者の共通点

- 自由記述のキーワード抽出

このように、「全体 → 属性 → 理由」の流れを順番に探っていくことにより、改善の方向性が浮かび上がります。

アンケートデータを分析する代表的な方法

アンケート結果からユーザーニーズを把握し、数値に基づいた販売戦略の立案をするために有益な情報を得るための代表的な分析方法をご紹介します。

単純集計による分析

アンケート結果のもっとも基本的なデータ分析方法が単純分析です。

例えば、「はい」「いいえ」「どちらでもない」といった回答方法のアンケートの場合、設問に対してどの回答が多く選ばれているのかを取りまとめ、回答者数に対する割合を算出します。

単純分析のメリットは以下のようなことが挙げられます。

- 分析方法が比較的簡単

- 全体の傾向を把握しやすい

- 簡単に可視化しやすい

単純分析は、エクセルやGoogleスプレッドシートなどでも簡単に可視化することができます。

比較的簡単に数値の可視化ができる単純集計ですが、属性ごとの回答傾向といった詳細な分析は難しいです。

そのため、既存サービスや製品の利用状況や満足度など、大まかな傾向分析に適した分析方法といえます。

クロス集計による分析

単純集計は大まかな傾向分析が可能ですが、属性などで細分化することはできません。

しかし、クロス集計ならアンケート結果からより細かな情報を把握することができます。

例えば、性別や年齢、居住地域、職業といった項目を加えたアンケートであれば、属性ごとの分析ができます。

その結果、サービスや商品のターゲット層に「どれだけ認知されているか」「満足度はどのくらいか」といったより具体的な数値を把握することが可能です。

クロス分析も、単純分析と同様にエクセルやGoogleスプレッドシートで可視化することができます。

このように属性ごとの分析をすることで、自社製品やサービスのターゲッティングがしっかりできているかなどを可視化できることは大きなメリットといえるでしょう。

ロジックツリー式の分析

単純集計・クロス集計で全体傾向や属性差がわかったら、次は「なぜその結果になったのか」を深掘りする方法として、もっともシンプルで効果的なものがロジックツリー(理由分解)の活用です。

【ロジックツリーの例】

不満(理由)

├─ 待ち時間が長い

├─ 料金が高い

├─ スタッフの対応

└─ 品揃えが不足

また、同時に「満足している理由」整理することで、「どこを改善すべきか」「どこを強みとするべきか」といったことが明確になります。

ロジックツリーを使うことで回答者の声を論理的に分類でき、施策立案につながる「根本原因」が把握しやすくなります。

相関分析

相関分析は、2つの数値項目がどの程度関連しているかを確認する手法で、アンケートでは「満足度」や「利用頻度」「再利用意向」など、数値項目の関係性把握に役立ちます。

【例:満足度とリピートの相関関係を探る場合の基準】

- 満足度が高いほどリピート意向も高い

- 満足度3点以下の層はリピート意向が急激に下がる

- 属性別に見ると年代によって相関の強さが異なる など

このような結論が得られれば、「再利用意向を上げるには満足度のどのポイントを改善すべきか」が明確になります。

クラスター分析

クラスター分析は、似た特徴を持つ回答者をグループ分けする手法です。

顧客セグメントを把握したいときに非常に有効ですが、何を基準にして分類するかなど情報量が多いため、外部委託されることも多い手法です。

【例:3つのグループに分けて分析】

- A:満足度が高く、利用頻度も高いコア層

- B:満足度は普通だが、価格に敏感な層

- C:利用頻度が低く、改善点の指摘が多い層

このように回答傾向が似ている顧客をまとめることで、それぞれに最適な施策(値引き、改善、伝える方法など)が立てやすくなります。

自由記述式アンケートの分析方法

自由記述は評価の背景を知るために貴重ですが、件数が多いと読み切れません。そのため、テキストマイニング(文章の自動分析)という手法を用いて内容を効率的に把握します。

ワードクラウド

回答文から頻出する単語を取り出して出現頻度を可視化する方法で、「どんなキーワードが多く語られているか」を直観的に把握することが可能です。

【ワードクラウドの例】

- 「接客」「丁寧」「安心」が大きく表示→ポジティブな声

- 「待ち時間」「長い」「混雑」が大きい→課題の兆候

キーワード抽出・カテゴリ分類

文章を解析し、以下のように整理・分類をします。

【キーワード抽出・カテゴリ分類の例】

- ポジティブ意見

- ネガティブ意見

- 改善要望

- 商品に対する具体的評価

- サービスフローの課題 など

このように、テキストマイニングを活用することで、自由記述式の膨大なアンケートデータの中から重要なポイントだけを抽出でき、改善施策の策定に直結させることが可能です。

アンケート結果のデータ分析を外部委託するメリット

アンケート結果の単純分析やクロス分析は、ある程度の精度までなら自社で行うことも可能です。しかし、詳細なデータを得るためには、全てのアンケート結果を入力するための多くの時間、そして専門的な分析知識を必要とします。

このような課題を解決する方法の一つとして外部委託があり、次のようなメリットを得ることができます。

精度の高いアンケート結果のデータ分析が可能

アンケート結果の分析を専門としている業者は、培ってきたノウハウや専門的な知識を駆使し、より詳細な分析を行うことができます。

例えば、同じ単純分析・クロス分析でも専門業者へ依頼することで細かな分析結果を得ることができ、より高度なマーケティングへつなげることが可能です。

アンケート結果の情報漏洩を防ぐことができる

アンケート結果には、自社情報はもちろん個人情報が含まれるケースが多く、これらの情報が漏洩してしまった場合は企業としての社会的信用を失う可能性があります。

しかし、アンケート結果の分析を行う業者はセキュリティ対策がしっかりされているため、情報漏洩リスクを最小限にすることができます。

アンケート結果の分析ノウハウを活かした課題提案がもらえる

データ分析業者の仕事は数字を取りまとめて終わりではなく、取りまとめた数値を基にこれまで培ってきた豊富な知識やノウハウを活かして解決すべき課題を可視化できるデータにします。

可視化された課題を手に入れることは、新たな販売戦略の検討や改善をするうえで非常に有益な情報となります。

アンケート結果のデータ分析ならプロセス・マネジメントにお任せください!

プロセス・マネジメントでは、アンケートをデジタル化し、設問ごとの集計による詳細な分析が可能です。

また、個人情報保護を厳重な管理下で取り扱うためにPマークも取得し、徹底した情報の取り扱いも行っております。

「せっかくアンケートをしたのに有益な情報が得られない」「細かな分析による課題の可視化をしたい」といったお悩みの方は、高いリピート率を誇るプロセス・マネジメントまでぜひお任せください。

まとめ

収集したアンケート結果のデータ分析は極めて重要で、今後の販売戦略に大きな影響を与えます。

しかし、正しいデータ分析をしなければ成果に直結する販売戦略の立案をすることは難しいでしょう。

「行ったアンケート結果を基に販売戦略の立案がしたい」「重要な情報だから厳重な管理下で分析してほしい」とお困りの方は、ぜひプロセス・マネジメントまでご連絡ください。

経験豊富なスタッフが高品質なデータ分析をさせていただきます。

紙の書類をデータ化するための方法は?データ化に成功した事例もご紹介

電子帳簿保存法の影響もあり、近年では企業が保有する紙の書類をデータ化する動きが活発になっています。

しかし、書類をデータ化する方法は多岐にわたり用途に応じて使い分ける必要があるため、「自社で全て対応するのは大変」と頭を抱える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで本記事では、紙の書類をデータ化するためにはどのような方法があるのか、そしてデータ化するための基本的な流れを解説します。

あわせて、「書類が多くて対応しきれない」「やってみたけどミスが多くて困っている」といった方に向けて、データ化を外部委託することで得られるメリットもご紹介するので、書類のデータ化を推進したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。

紙の書類をデータ化する方法は?基本的な手順と機器ごとの特徴を比較

書類をデータ化する代表的な方法として、スキャナーとOCRの活用が挙げられます。

基本的な手順、そしてスキャナー・複合機・スマートフォンアプリそれぞれの違いを解説します。

スキャンとOCRで書類をデータ化する基本的な手順

スキャナーとOCRで書類をデータ化する場合は、主に以下の手順に沿って作業を進めます。

1.事前準備

はじめに、事前準備としてスキャナーで読み取る書類を整理します。

読み取る書類を分別することはもちろん、書類を留めているクリップやホチキスの針なども取り外しておきましょう。

事前準備を怠ってしまうと、スキャナーで読み込むために多くの時間を要したり、フィーダーと呼ばれる書類を一枚一枚送り込む装置にクリップやホチキスの針が挟まって、紙詰まりや故障の原因になります。

2.スキャニング作業

事前準備が完了したら、書類をスキャナーで読み取るスキャニング作業に移行します。

このとき注意していただきたいのが、スキャンの解像度を適切に設定しておくことです。

スキャナーによっても解像度は異なりますが、一般的な書類や本をデータ化するのであれば300dpi程度が目安となります。

また、書類の文字が小さかったり、細かな図表やイラストなどが含まれている場合には400dpi〜600dpi程度の解像度が理想的です。

さらに、OCR機能が備わったスキャナーを使用する場合には、書類を取り込む際に必ずOCRを適用する設定にしておきましょう。

3.スキャンデータのチェック・修正

スキャニング作業が完了したら、ファイルを開いて正しく書類が取り込まれているかを確認します。

スキャニング作業の際に書類が曲がっていると一部が見切れている可能性もあるため、そのような場合には再取り込みが必要です。

また、スキャナーの解像度が低すぎると文字が不鮮明になり、OCRでの読み取りができなくなることもあります。

4.保存

スキャンデータが正しく取り込まれていることを確認したら、名前をつけてファイルを保存します。

このとき、どの書類をどのファイルに格納したか分からなくなることも多いため、すぐに内容を把握できるよう格納場所やファイル名のルールを明確に定めておくようにしましょう。

スキャナー・複合機・スマートフォンアプリの使い方と機能の違い

一口にスキャナーといっても、スキャニングに特化した専用スキャナーや、コピーやFAXなどの機能も備わった複合機、スマートフォンのカメラで撮影するだけで取り込めるアプリなどがあります。

それぞれの使い方の特徴や機能の違いを一覧にまとめました。

| 専用スキャナー | 複合機 | スマートフォンアプリ | |

| 使い方 | PCに直接接続して使用 | ネットワークに接続し複数人で使用も可能 | スマホのカメラで撮影 |

| 機能 | スキャニングのみOCR内蔵の機種も存在する。 ADF(自動原稿送り装置)対応の機種は大量の書類も連続読み取りが可能。 高解像度・高画質の機種もある。 | スキャニングのほか、コピーやFAXにも対応OCR内蔵の機種も存在する。 ADF(自動原稿送り装置)対応の機種は大量の書類も連続読み取りが可能。 | 原則、スキャニングのみに対応。 OCR内蔵のアプリも存在する。 |

| 特徴 | シンプルな操作性と高解像度がメリット。 複合機に比べると安価でメンテナンスの手間がほとんどない。 | スキャニング以外にも機能が充実している。 オフィスでの利用に最適データの共有がしやすい。 | 大掛かりな装置が不要で手軽に使うことができる。 無料で使えるアプリも豊富で導入コスト・運用コストが安価。 |

紙の書類をデータ化するメリット

紙の書類をデータ化すると聞くと、面倒に感じられる方は少なくありません。

しかし、データ化をすることにより、企業に対して次のようなメリットをもたらします。

コスト削減

書類を紙のまま管理している場合、書類のやり取りで必要となる通信費、ファイリング用品の用意やメンテナンスなどの維持管理費用が必要となります。

しかし、データ化することによってやり取りの通信費やファイリング用品の購入費用などを大幅に削減することができます。

仮に、新たなスキャナーを導入することで一時的なコストがかかったとしても、長期的に見れば事務コストを抑えられ、予算の有効活用が可能になります。

検索性・業務効率の向上

デジタル化した書類はキーワード検索やAIを活用した自動分類が可能であり、必要な情報を瞬時に抽出できるという大きなメリットがあります。

書類の所在確認に費やす時間を大幅に短縮できるほか、情報の二次利用やデータ分析もスムーズになり全体の生産性が飛躍的に向上します。

保管スペースの削減

書類のデータ化によって物理的な保管が不要になると、キャビネットや書庫、倉庫などの保管スペースが不要になります。

それまで大量の書類を保管していたスペースを別の業務エリアや会議室、休憩スペースなどに転用でき、効率の良いオフィスレイアウトの最適化が可能です。

情報の紛失・劣化防止

紙の物理的な保管は火災や水害、盗難などによる消失リスク、経年劣化による変色・破損のリスクがあります。

しかし、デジタルデータはこのようなリスクがなく、定期的にバックアップをすることで中長期的に適切な保管をすることができます。

特に法務関係や税務関係、取引先との契約書など、厳重な管理が求められる重要書類の保管に適した方法といえるでしょう。

情報共有・リモートワーク対応

クラウド上にデジタルデータとして保存しておくと、ネットワーク経由で同時アクセスが可能です。

リモートワークが一般的な働き方として定着した昨今、書類のデータ化は合理的な管理方法の一つとなっています。

セキュリティ強化

物理的な書類の管理方法では、重要書類の紛失や盗難などによる情報漏洩のリスクがあります。

しかし、データ化した書類にアクセス権限を設定して部外者の閲覧を制限したり、ログ管理によって誰がいつアクセスしたのかを管理したりすることにより、データを安全に保管することができます。

また、暗号化など高度なセキュリティ対策も施せるため、サイバー攻撃による情報漏洩リスクも最小限に抑えられます。

紙の書類をデータ化する際の注意点

書類のデータ化は非常に便利で業務の効率化も期待できる一方で、さまざまなリスクも潜んでいます。

データ化をする際に特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。

書類データの情報漏洩リスクがある

物理的な紙に比べ、データによる書類管理はセキュリティ強化につながりますが、情報漏洩リスクがゼロというわけではありません。

セキュリティ対策が不十分な場合はサイバー攻撃の標的となり、機密情報が社外へ流出するリスクがあります。

書類をデータ化して管理する場合はネットワーク機器やアプリへのアクセス権限を厳格に管理し、保存先サーバーやクラウドは必ず暗号化するようにしましょう。

また、万が一端末を紛失した際に備え、リモートワイプや自動ロック機能を有効化しておくことも大切です。

書類をデータ化する際のOCR処理で誤認識や変換ミスが起きる可能性がある

AIの発達によりOCRの認識精度は高まっていますが100%ということではなく、たとえば紙面の汚れや文字のフォントによる誤認識が起こる場合があります。

実際にOCRを活用しているユーザーの9割以上が誤認識の経験があると回答しており、重要書類をデータ化する際には二重チェック体制を構築しておくことが重要です。

電子帳簿保存法に対応しているか

電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以降、電子取引での税務関係書類は紙による保存ではなくデータによる保存が義務化されました。

特に、スキャンしたデータを保存する際は改ざん防止のためのタイムスタンプ付与や検索要件を満たすデータ登録が必須となっています。

そのため、紙のデータ化を行う際のシステムは国税庁が指定する要件(解像度・保存期間など)に対応しているか、あらかじめ仕様を確認し社内規定にも反映しておきましょう。

【業種別】紙の書類をデータ化して成功したモデルケース

紙のデータ化を推進したくても、どのような業務に取り入れれば良いのか分からないという企業も少なくありません。

そこで、実際にデータ化に取り組み成功した事例をいくつかご紹介します。

【医療機関】電子カルテの導入

医療業界では長年、紙のカルテを物理的に管理するケースがほとんどでした。

しかし、患者の数が膨大になるとカルテを探し出すのに時間がかかり、特に一刻を争う場合に処置が遅れるケースもありました。

そこで、紙のカルテをデータ化し電子カルテに移行することで、患者の情報や過去の治療履歴なども瞬時に検索し、スピーディーかつ適切な処置ができるようになりました。

【物流・運送業】点検記録の電子化・クラウド化

国内外での海上輸送を手掛ける企業は、安全な船舶の航行を実現するためにそれまで紙で管理していた点検記録をデータ化し、クラウド保存へと移行しました。

これにより点検記録のリアルタイム共有が可能になり、トラブルが発生した際の対処や原因究明にも素早く対処できるようになりました。

今後はさらにDX化を推進し、配乗管理※や船員の育成にも積極的に取り組んでいくとしています。

※船に船員を割り当てて、雇用や健康状態の管理などを行う業務

【製造業】データ一元化による業務プロセスの標準化

製造業は、生産する製品によって業務プロセスが異なり、各部門が独自のマニュアルを作成・管理しているというケースが少なくありません。

しかし、このような運用では業務プロセスのムダに気づきにくく、生産性が上がらない原因にもなります。

そこで、ある大手電機メーカーはDX化の一環として業務プロセスやコード・マスタをデータで一元管理し、業務プロセスの標準化に取り組んでいます。

一元管理することで業務のムダに気づきやすくなっただけでなく、客観的なデータを経営戦略にも活かせるようになりました。

【小売業】店長会議の資料をデータ化

全国に数百店舗を展開する大手小売業者では、定期的に全店の店長が参加する会議を実施しており、そのたびに会議資料を印刷し配布するという手間がかかっていました。

そこで、タブレット端末を用いた会議のペーパーレス化に踏み切り、毎月6万枚におよぶ印刷コストの削減に成功。

さらに、従来は印刷コスト削減のためにモノクロ印刷で1枚の書類に情報を詰め込むなどのルールがありましたが、ペーパーレス化後はそのような必要もなくなり、資料作成の自由度も増したといいます。

【官公庁・自治体】電子決済システムによるペーパーレス化

官公庁や自治体には日々さまざまな申請・届出書類が集まり、その多くが紙でやり取りされていました。

しかし、昨今ではスピーディーな意思決定とコスト削減、住民の利便性向上などを目的としてデジタル化が進んでいます。

自治体によってデジタル化の進捗率は異なりますが、すでに半数以上の申請業務をデジタルに置き換えたり、押印を原則廃止にするケースも少なくありません。

書類のデータ化を外部委託するメリットと注意点

紙のデータ化は自社で行うこともできますが、膨大な量を処理するとなると多くの時間と手間がかかります。

そこで、外部の専門業者に紙のデータ化を委託することも検討してみてはいかがでしょうか。

書類のデータ化を外部委託することによって得られるメリットと注意点をご紹介します。

費用対効果が高い

自社にスキャナーや複合機などがあれば内製化することも可能ですが、書類の量が多かったり作業に慣れていなかったりするとデータ化に時間を要し、本来の業務に支障をきたしてしまうケースは少なくありません。

しかし、データ化を外部委託することによって自社従業員をコア業務へ専念させ、生産性を高めることが可能です。

また、書類のデータ化を専門とする業者は多くのノウハウを蓄積しているため、書類の見やすさはもちろん、ニーズに合ったファイル形式にしてもらうことができます。

最終的には、自社で行うよりも早く・正確に・適切なデータにすることができるため、費用対効果の高い方法といえます。

書類のデータ化サービスを利用する際の注意点

外部委託のコストを抑えることは企業として当然のことですが、やっすさだけを売りにしている場合は思わぬ落とし穴がある場合もあります。

必ず取引実績や対応可能範囲を確認し、安心して任せられる業者へ依頼するようにしてください。

また、機密情報が含まれる契約書や個人情報が記載された申込書を扱う場合には、情報漏えいを防ぐためのセキュリティ対策が万全であるかも重要なポイントとなります。

書類のデータ化はプロセス・マネジメントにお任せください!

私たちプロセス・マネジメントは、これまで大手企業や大学、研究機関など多くのお客様からご依頼いただいてきた豊富な実績による高品質への裏付けがございます。

また、Pマーク・DXマーク・ESGマークの第三者認証を取得しており、徹底したセキュリティ体制のもとで専任スタッフが対応させていただきます。

紙で保管してきた書類をデータ化し、時代の流れに沿った保管・管理を行いたいとお考えの方は、まずはお気軽にプロセス・マネジメントまでお問い合わせください。

まとめ

紙のデータ化は業務プロセスの効率化やミスの削減において重要な取り組みであり、持続的な経営に向けた投資の一環でもあります。

スキャナーや複合機があれば手軽に実践できますが、大量の書類がある場合は多くの時間や人的リソースを必要とします。

このような課題を解決し、効率よく紙の書類をデータ化したいとお考えの方は、ぜひ私たちプロセス・マネジメントへお問い合わせください。

豊富な実績と経験によって裏付けされた高品質な作業により、DX化の推進をサポートさせていただきます。

手書きの文字をデータ化する重要性|紙のまま保存していませんか?

PCやスマートフォンが普及した現在でも、ビジネスの現場では領収書や報告書、申込書などのさまざまな手書き書類を扱うことがあります。

書類のまま管理するのもひとつの手段ですが、データ化することで業務効率化につながる可能性もあります。

そこで本記事では、手書き文字の書類をデータ化するメリットや具体的な方法について詳しく解説します。

手書きの書類をデータ化するメリット

手書き書類をデータ化することで、ビジネスの現場ではどういったメリットが期待できるのでしょうか。

業務効率の向上

手書き書類をデータ化することで、業務効率の向上が期待されます。

紙の書類では必要な情報を探すのに時間がかかるほか、手書きの文字は判読が困難なケースも少なくありません。

データ化すれば検索が容易になり、必要な情報をすぐに取り出せるようになります。

さらに、データ化した書類を共有フォルダに格納しておけば、複数の担当者が同時にアクセスもできるため、業務のスピードアップにもつながるでしょう。

保管スペース・コストの削減

書類の数が膨大になると大量の書類がキャビネットや棚に積み上げられ、整理や管理に多くの労力を要します。

その結果、保管場所が不足したり、適切な管理が行き届かないことで書類の紛失や劣化のリスクも高まります。

書類をデータ化することで物理的な保管スペースの不足に悩む心配がなくなり、書類管理にかかる手間を大幅に削減できます。

さらに、ペーパーレス化が進むことで、紙やインクの消費を抑えられ、消耗品のコストや環境負荷の軽減にも寄与します。

セキュリティの強化

紙の書類は誰が作成・編集したのかが分かりづらく、権限のない担当者が閲覧することで重要な情報が漏れるリスクがあります。

また、紛失や盗難、災害による破損のリスクもあり、機密情報の適切な管理は簡単ではありません。

そこで、書類をデータ化し適切な場所に保管しておくことで、アクセス権限の設定やパスワード管理が可能になり、不要な閲覧やダウンロードを防ぐことができます。

さらに、定期的にデータのバックアップを取っておくことで、機械的な故障やシステム障害、大規模災害などがあっても迅速に対応できるようになります。

セキュリティを強化し重要な情報を安全に管理するためにも、データ化は有効な手段といえるのです。

多様な働き方の推進

書類のデータ化は柔軟な働き方を実現するための第一歩にもなります。

紙の書類が中心の業務では、担当者の間で書類の物理的なやり取りが発生するため、オフィスへの出勤が大前提となります。

一方、データ化されていれば、インターネット環境があればどこからでもアクセスできるためリモートワークがしやすくなります。

リモートワークのような柔軟な働き方が実現できれば多様な人材が活躍できる環境が整い、企業にとっても人材確保の幅が広がるメリットがあります。

手書き文字をデータ化する方法と最新技術

手書き文字の書類をデータ化するためにはどういった方法があるのでしょうか。

すぐにでも実践できる方法と、近年注目されている最新技術についてもご紹介しましょう。

手動入力

もっとも簡単な方法が、書類を目視で確認しながらPCにデータを直接打ち込む手動入力です。

PCさえあればすぐにでも実践でき、システムの導入・維持コストはかかりませんが、その一方で入力ミスが発生しやすかったり、作業者の負担も大きいという課題もあります。

特に書類の量が膨大な場合、手動入力では工数がかかりすぎるため現実的な方法とはいえないかもしれません。

OCR技術

手動入力の課題を解決する手段となり得るのが、OCR(光学文字認識)技術による手書き書類のデータ化です。

OCRとは紙に印刷された文字や手書き文字をスキャナーなどで読み取り、データ化するための技術です。

近年ではOCR技術が進化し、印刷された文字だけでなく手書き文字も高精度で読み取れるようになり、手動入力に比べて大幅な時間短縮が可能です。

また、AIを活用したOCRも登場しており、手書きのクセを学習し認識精度を向上させることもできます。

| 手動入力 | OCR技術 | |

| メリット | システムの導入・維持コストがかからない | 手動入力に比べて大幅な時間短縮が可能AIを活用したOCRは手書きのクセを学習し認識精度を高められる |

| デメリット | 作業者の負担が大きい入力ミスが発生しやすい膨大な量には対応できない | システムの導入・維持コストがかかる |

専門業者への委託も検討してみよう

OCR技術にも限界があり、認識精度は100%ではないため人による確認や修正作業が必要です。

そのため、確実なデータ化を実現するためには、手書き文字データ化サービスを提供している専門業者に委託するのも効率的な方法といえるでしょう。

専門業者は高度なOCR技術と人のチェックを組み合わせながら、精度の高いデータ化を実現できます。

手書き文字データ化サービスを選ぶ際のチェックポイント

手書き文字に対応したOCRは数多く、どれが自社に適しているのか判断に迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで、サービス選定におけるチェックポイントをいくつかご紹介します。

OCR技術の認識精度の高さ

OCRに対応したサービスはさまざまで、認識精度も異なります。サービス選定にあたっては、手書き文字の認識精度の高さが重要なポイントとなるでしょう。

AIを活用したOCRは比較的精度が高い傾向があり、100%に近い識字率をアピールしているサービスも少なくありません。

しかし、実際に使用してみると書類のサイズやフォントなどの条件によって正しく認識されない文字も出てくるため、導入前の段階でトライアルを活用し、実際にデータを読み込んでテストすることがおすすめです。

対応する文字種や言語

OCRのサービスによっても対応できる文字種や言語は異なります。

印字された文字と手書き文字の両方に対応しているかはもちろんのこと、日本語・英語、それ以外の言語、特殊文字・記号なども正しく認識できるかを確認することが重要です。

処理速度と対応文書の種類

大量の書類をデータ化する場合、OCRの処理速度が業務効率に影響を与えるためスピードも考慮しておきましょう。

また、ビジネス文書には請求書や契約書、注文書などさまざまな種類があり、それぞれフォーマットが異なります。

OCRサービスによってはフォーマットや形式が定まっていない書類も高精度で読み取れるものがあるため、どのような形式の書類に対応できるのかもチェックしておきましょう。

導入形態とコスト

OCRサービスは、クラウド型とオンプレミス型の2種類があります。

クラウド型は月額課金制が一般的で初期費用を抑えられる一方、オンプレミス型は買い切りのため費用は高額ですが、自社環境にカスタマイズしやすいというメリットがあります。

将来的な運用も考慮しながら、業務のニーズにマッチしたサービスを選びましょう。

セキュリティ対策・認証の取得状況

OCRでは機密情報や個人情報が含まれる書類も扱うため、データの暗号化や二段階認証、IPアドレス制限といった基本的なセキュリティ対策が講じられているかをチェックしておきましょう。

また、セキュリティ対策の信頼性を客観的に判断するために、クラウドサービスのセキュリティ認証制度「ISO27017」などの取得状況も参考になります。

導入後のサポート体制

OCRサービスは導入後にさまざまなトラブル・エラーが発生することがあり、これらが解決できないと業務に大きな支障が出てしまいます。

そのため、窓口の対応時間や連絡方法を確認し、トラブル時にも迅速に対応してもらえるサポート体制が整ったサービスを選びましょう。

既存の業務システムとの互換性

業務効率化の第一歩として手書き文字のデータ化に取り組む場合には、既存の業務ソフトやワークフローと連携できるかも考慮したうえでOCRシステムを選ぶことが大切です。

API連携の可否や、データの出力形式が業務フローに適しているかを事前に確認しましょう。

手書き文字データ化サービスの費用相場

手書き文字を効率的にデータ化するためにOCRサービスの活用や専門業者へ委託する場合、どの程度の費用がかかるのでしょうか。

サービス内容や条件、運営会社によっても費用は異なりますが、おおよその相場をご紹介します。

OCRサービスの費用相場

クラウド型の場合、初期費用はかからないものの月額30,000円程度〜数十万円以上が相場となっています。

ひと月あたりの処理枚数に応じて料金は異なり、数百枚程度のボリュームであれば最安のプランで収まるケースが多いようです。

一方、オンプレミス型の場合はシステム要件によって費用は大きく異なり、数百万円以上のコストがかかるケースも少なくありません。

専門業者へ依頼する場合の費用相場

専門業者へ依頼する場合、手書き文字のデータ化にはさまざまなパターン・方法があるため費用が異なります。

あくまでも一般的な相場の目安ではありますが、以下を参考にしておくとよいでしょう。

| データ化の方法 | 費用相場(目安) |

| 文字入力代行 | 1文字あたり0.5~1.2円前後 |

| ページ入力 | 1ページあたり500~800円前後 |

| 名刺入力 | 1枚あたり50~90円程度 |

| 名簿入力 | 1項目あたり9~15円または1人あたり20~25円程度 |

手書き文字データ化サービスの導入事例

手書き文字のデータ化に取り組み、実際に業務効率化を成功させた事例をいくつかご紹介します。

手書きアンケート用紙のデータ化

ある自治体では、乳幼児健診の際に保護者からのアンケートを回収しており、これまで職員が手作業でデータ入力を行ってきました。

膨大な量のアンケート用紙を1枚ずつ入力するには大きな手間がかかることから、OCRを導入したことでスピーディーかつ正確なデータ化に成功。

その結果、定型作業に割く時間が大幅に削減され、住民の個別相談に対応できる時間が増えたといいます。

論文や研究データなど社内のあらゆる知見をデータ化

海外のある製薬メーカーでは、新製品の研究開発に不可欠な論文や各種研究データなど膨大な文書をAI-OCRによってデータ化しました。

研究開発には多くの資料や論文、研究データの中から必要な情報を探し出す必要があり、これまで多くの時間を要していたといいます。

OCRによって書類をデータ化したことで、研究者が必要な資料を瞬時に検索できるようになり、大幅な業務効率化に成功しています。

まとめ

手書き文字をデータ化するためには、手作業によるデータ入力がコストがかからず手軽な方法といえますが、その一方でミスが生じやすかったり、膨大な量の書類には対応しきれないという課題もあります。

近年ではOCRの精度も向上し高い識字率を実現できるようになりましたが、それでも誤って認識されるケースが少なくありません。

特にミスが許されない重要な機密書類をデータ化する際には、OCRと人間の目によるチェックを併用している専門業者へ依頼してみるのも有効な方法といえます。

プロセス・マネジメントでは、高い精度によるOCRでのデータ化に対応しており、積み重ねてきた経験とノウハウをもとに手書き書類をデータ化し、ご希望のフォーマットで納品させていただきます。

数多くの手書き書類のデータ化に悩み、どうすればよいか方法を模索している方は、ぜひお気軽にプロセス・マネジメントまでお問い合わせください。

紙媒体をデータ化するメリット・方法を徹底解説

書類に印字された顧客リストや手書きの申込書、フォーマットが異なる名刺、領収証など、さまざまな書類を管理している企業も多いのではないでしょうか。

しかし、業務効率化や生産性向上を目指すのであれば、デジタルデータとして保存・管理する必要があります。

本記事では、紙媒体に記録された情報をデータ化することのメリットや、どういった方法があるのかを詳しくご紹介します。

紙媒体をデータ化するメリット

書類として保管・管理しているものをデータ化することで、企業にとって次のようなメリットをもたらします。

コストの削減

大量の書類を管理するとなると、インク代やコピー用紙代、さらには書類を管理するための人手も含めて多額のコストが発生します。

しかし、データ化することで書類の印刷コストそのものが削減できるほか、保管にかかるさまざまなコストも大幅に削減できます。

また、重要書類を紛失・破棄した場合の再印刷や再発行の作業や、保存用のファイル、棚なども不要になり、経費節約によって企業全体の利益率向上にもつながるでしょう。

検索性の向上

デジタルデータは特定の情報をスピーディーに探すことができるため、業務効率化につながります。

従来は膨大な書類の中から目的の情報を手作業で探さなければなりませんでしたが、デジタル化されたデータであればキーワードを検索することで瞬時に必要な情報にアクセスできます。

書類の保管場所を忘れたり、本来とは異なる場所に収納したりといった心配もなく安心です。

情報共有の簡素化

デジタルデータは社内で情報を共有する際にも大いに役立ちます。

書類の場合、たとえば会議の参加者に共有するためにコピーを取ったり、文書を配布・郵送したりする手間がかかりますが、デジタルデータであればメールやチャットにデータを添付するだけで、瞬時に複数の人に共有することができます。

会議の準備が短時間で終えられ、コミュニケーションのスピードも格段に上げることがきるでしょう。

業務の効率化

帳簿や領収書など会計に関する書類を整理する際には、書面に記載された数字や内容を会計ソフトに手入力するという手間がかかっていました。

しかし、これらの書類もデータ化できれば、複数のシステムと連携させて自動で処理を進められるため、作業時間の短縮はもちろん手作業での入力ミスも削減できるでしょう。

また、デジタルデータの場合は遠隔地からも容易にアクセスできるためテレワークにも適しています。

保管スペースの削減

大量の書類が溜まっていくと、専用のファイルや棚のほか保管庫などのスペースも必要になります。

特に取引先や顧客の数が多い企業では書類の量も多く、保管スペースを確保するためのコストが無駄になってしまいます。

重要な情報をデータ化することができれば、物理的な書類として保管するものはごく一部に限られ、その他の大部分はクラウドやサーバーに保存することでオフィススペースを有効に活用できるようになります。

環境保護の観点

コンプライアンスの遵守や社会貢献の一環として、環境保護に配慮した事業活動が企業に求められるようになりました。

書類ではなくデジタルデータとして管理することで、紙の生産や輸送、さらには廃棄の際にかかる環境負荷を低減し環境に優しい事業活動を実現できます。

紙媒体をデータ化する方法

これまで書類をベースに業務を行ってきた企業にとって、紙媒体をデータ化すると聞くとハードルが高く感じられるかもしれません。

紙媒体のデータ化にはさまざまな方法がありますが、すぐにでも実践していただける方法をご紹介します。

スキャナで書類を読み取る

オフィスに複合機を設置している企業では、スキャナの機能を活用することでPDFデータに変換することができます。

複合機のスキャナ機能で読み取ったデータは、PCのローカルディスクや社内のサーバー、あるいはクラウドストレージに保存することも可能です。

また、オフィス内に複合機がない企業の場合は、家電量販店などで購入できるスキャナを活用する方法もあります。

スマートフォンアプリで画像からPDFファイルへ変換する

高価な機器やシステムを導入することなく、手軽に書類をデータ化したい場合にはスマートフォンアプリを活用する方法もあります。

領収証やレシートなどをスマートフォンのカメラで撮影し、画像データからPDFファイルへと変換し保存できます。

OCRソフトウェアでテキストを解析

取り込んだPDFファイルから特定の文字列を検索できるようにしたい場合には、OCRソフトウェアでテキストを解析する方法がおすすめです。

スキャナや複合機の中にはOCRソフトウェアが付属しているものも多いですが、多くは当該メーカーのスキャナおよび複合機で取り込んだデータしか解析することができません。

そこで、スマートフォンで撮影した画像や、すでにPDFデータとして保存されているファイルをテキスト解析したい場合には別途OCRソフトウェアが必要です。

コンビニのプリンタを使用する

書類の量が極端に少ない、あるいは紙媒体を扱う頻度が少ない場合には、コンビニに設置してある複合機を使用するのもひとつの手です。

大手コンビニチェーンでは1枚あたり数十円程度で書類をスキャンし、そのデータをクラウド上やUSBメモリ、SDカードなどに保存できるサービスを展開しています。

関連記事:電子化が変える書類管理の方法とは?導入するメリットや注意点を紹介|ジェイエスフィット

紙媒体のデータ化で起こり得る問題

紙媒体のデータ化は複合機やスキャナ、スマートフォンアプリなどがあればすぐにでも始められますが、さまざまな問題やリスクが生じるケースも少なくありません。

解像度の問題

紙媒体をスキャンしてデジタル化する際には、適切な解像度を設定することが重要です。

解像度が低すぎると細かい文字が潰れて読みにくくなったり、図表が不明瞭になったりすることがあります。

反対に、解像度が高すぎるとファイルサイズが大きくなり、ストレージ容量を圧迫したりデータの共有に支障が出ることもあります。

自力で紙媒体のデータ化をする際には、解像度に関する正しい知識や設定のノウハウが必要です。

作業効率と時間

大量の書類をデータ化する際には、多くの時間と労力がかかります。

スキャンの作業はもちろんですが、データ整理や必要な情報のタグ付けなどの作業も必要であり、作業に慣れていないと書類の裏面を取り込んでしまったり、スキャン漏れなどのヒューマンエラーのリスクも増加します。

ファイル管理の複雑さ

紙媒体のデジタル化は単にスキャンすれば良いというものではなく、ファイルを効率的に整理・検索・保管するための工夫も求められます。

特にデータ量が膨大になるとファイル管理も複雑化するため、ファイルの適切な分類や命名規則などを決めたうえで運用を徹底する必要があります。

データ化に関するノウハウがないまま自社でファイル管理を行うと、必要なデータを迅速に見つけることが難しくなる可能性もあるでしょう。

セキュリティの問題

書類をデータ化した場合、不正アクセスによる情報漏えいなどのセキュリティリスクが新たに生じます。

データをサーバーまたはクラウド上で保存している場合や、メールやチャットなどで共有する場合、不正アクセスやデータ漏洩のリスクが高まります。

特に、機密情報や個人情報を含むデータは強固なセキュリティ対策が求められ、暗号化やアクセス制限、定期的なバックアップなどの対策が必要です。

法的要件に触れるリスク

会計書類や税務書類などは法律によって保存期間が定められているため、書類をデータ化した場合においても一定期間はデータを残しておく必要があります。

関連する法的要件を理解しないまま運用していると、気付かないうちに法に違反するおそれもあるため専門家の判断や助言を仰ぐことも大切です。

技術的な知識の不足

紙媒体のデータ化においては、複合機やスキャナーといったハードウェアの選定、取り込んだデータを管理するためのデータベースの構築、セキュリティ対策など、技術的な知識が求められます。

自社に十分な技術的知識がないままデータ化を進めてしまうと、エラーなどによって重要なデータが消失する可能性もあるでしょう。

紙媒体のデータ化は専門業者への依頼が安心

上記のような問題やリスクを解消するためには、紙媒体のデータ化を請け負っている専門業者へ依頼するという方法もあります。

専門業者を利用することでどういったメリットがあるのかをご紹介します。

短期間で大量のデータ化が可能

大量の書類がある場合には、専門業者に依頼することで短期間に作業を完了できます。

専門業者では高機能のスキャナや自動化されたプロセスによって、大量の書類を迅速に処理できるノウハウを持っています。

自社の社員が1枚ずつ手作業でスキャンする手間が省けるため、1日でも早く書類管理から解放されたい場合には最適な方法といえるでしょう。

高品質なスキャンが可能

専門業者は高品質なスキャニング技術とノウハウを保有しているため、保存する書類や文字サイズに応じて最適な解像度を設定することができます。

スキャンした後のデータは文字や画像が潰れる心配もなく、クリアで読みやすい状態で情報を保存できます。

コストの最適化につながる

複合機やスキャナ、データベースの構築、OCRソフトの導入など、自社で紙媒体のデータ化をしようとすると多額の設備投資が必要です。

また、それらを運用するための人的コストや、万が一ミスが発生した場合の作業の手戻りなども考慮すると、専門業者へ依頼したほうがトータルのコストを最適化できる可能性があります。

セキュリティ面の担保

専門業者は機密情報や個人情報などの取り扱いにおいて厳重なセキュリティ対策を講じており、不正アクセスやデータ漏えいから保護する体制が整っています。

これにより、情報セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。

法的要件の遵守

紙媒体のデータ化に関する法的要件や規制に精通していることも専門業者を利用する大きなメリットといえます。

たとえば、帳簿や請求書、領収証などの会計書類については、電子帳簿保存法に則ってスキャン保存をしなければなりませんが、専門業者の多くは法的要件に沿った対応を行っているため安心して任せられるでしょう。

継続的なサポートが受けられる場合も

データ化のプロジェクトが完了した後も、継続的なサポートを提供する専門業者は数多く存在します。

例えば、追加のデータ化やデータベースの管理、エラーや障害発生時の対応などが受けられ、これにより企業は安定的な情報管理を継続できます。

紙媒体へのデータ化を依頼する業者の選び方

紙媒体のデータ化を依頼する専門業者を選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です。

事例や実績

専門業者の中には、過去に請け負った案件の事例や実績を公開しているところもあります。

自社と同様の業種や類似したプロジェクトを請け負った業者を選ぶことで、データ化にあたって注意しなければならないポイントやリスク対策など有用なアドバイスをもらえる可能性もあります。

セキュリティ規格を取得しているか

データ化を安心して任せられるかを判断するためには、情報セキュリティリスクへの対策が万全であるかを評価する必要があります。

この際、客観的な指標として役立つのがISO/IEC 27001、およびPマークなどのセキュリティ規格です。

これらを取得している専門業者は、第三者機関によって情報セキュリティの安全性や機密性が評価されており安心して依頼できるでしょう。

料金体系

専門業者によっても料金体系や単価は異なります。まずは見積もりを複数の業者から取り、費用対効果を比較検討しましょう。

費用が高い業者が必ずしも良いとは限らず、サービス内容や品質が価格に見合っているかを確認することが大切です。

また、見積書に記載された内訳に不明な内容がないか、透明性があり分かりやすい料金体系であるかも重要なポイントといえます。

対応可能なサービスの範囲

専門業者が提供する作業の内容や範囲を確認することも重要です。

書類のスキャン作業はもちろんですが、データの分類やOCR処理、ファイル形式の変換、クラウドストレージへの保存など、多岐にわたるサービスに対応しているかを確認しましょう。

また、自社のニーズに応じて作業内容のカスタマイズや変更が可能かどうかも大きなポイントといえます。

アフターサポートがあるか

データ化が完了した後のアフターサポートも確認しておきましょう。

追加のデータ化作業はもちろんのこと、サポート窓口の有無や対応時間、トラブル発生時の対応フローなども重要な選定ポイントといえます。

紙媒体のデータ化ならプロセス・マネジメントまで

紙媒体のデータ化を安心して依頼できる専門業者をお探しの方は、ぜひプロセス・マネジメントへご相談ください。

プロセス・マネジメントでは、書類のスキャン保存はもちろん、名簿入力や名刺入力といったデータ入力の作業も対応が可能です。

通常、これらのデータはOCRソフトによって自動入力できる場合もありますが、文字認識の精度が低くレイアウトが崩れてしまったり、誤った文字として認識されるケースも少なくありません。

特に名刺のような1枚ごとにバラバラのフォーマットの書類はうまく認識できないことも多いです。

そのような場合でも、プロセス・マネジメントでは正確なデータ入力が可能であり、低価格も実現しています。

また、当社のスタッフは個人情報保護士で構成されているほか、会社としてもPマークを取得しているため個人情報や機密情報などのデータ化も安心してお任せいただけます。

まとめ

紙に印字された情報をデジタルデータとして保存・管理するためには、スキャナ保存やスマートフォンアプリでの保存といった方法があります。

しかし、スキャニングの精度や情報セキュリティなどのリスクが立ちはだかり、すぐに移行できない企業も少なくありません。

このような懸念を解消するためには、紙媒体のデータ化を専門に請け負っている業者に相談することもひとつの手といえます。

プロセス・マネジメントでは、スキャナ保存はもちろん、高精度のデータ入力も承っております。

デジタル化やDXに向けた第一歩を踏み出したいとお考えの企業様は、ぜひ一度プロセス・マネジメントまでお問い合わせください。

電子帳簿保存法の改正の内容や目的をわかりやすく解説

2024年1月から完全義務化へ移行した改正電子帳簿保存法。

多くの企業では法改正に合わせた対応がなされていますが「自社でしっかりと対応できているのか正直不安に感じている」という中小企業も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、電子帳簿保存法の改正内容や目的、企業にとってどのような影響・負担が考えられるのかを詳しく解説します。

電子帳簿保存法の改正の内容をわかりやすく解説

はじめに、電子帳簿保存法の改正内容について以下の3つの区分に分けて簡単に解説します。

電子帳簿等保存に関する改正事項

電子帳簿等保存とは、会計ソフトや表計算ソフトなどで電子的に作成した帳簿類を電子データのまま保存することです。

電子帳等保存は法的に義務づけられているものではなく、要件を満たせば任意で対応することができます。

電子帳簿等保存に関する改正事項は以下の3点です。

1.税務署長の事前承認制度の廃止

電子帳簿等保存を行うためには、これまで税務署長の事前承認が必要でしたが法改正により廃止されました。

2.優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置

優良な電子帳簿の要件(※)を満たし、過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける届出書を提出している場合、申告漏れ等があった場合に課される過少申告加算税が5%軽減されます。

3.最低限の要件を満たす電子帳簿の保存

優良な電子帳簿の要件に該当していなくても、システムのマニュアルや仕様書、ダウンロードの求めに対応できるなどの最低限の要件を満たしていれば、電子帳簿として保存が可能です。

スキャナ保存に関する改正事項

スキャナ保存とは、紙として作成・受領した帳簿や領収証などを画像データとして保存しておくことです。

スキャナ保存は電子帳簿等保存と同様に任意であり、法的に義務付けられているものではありません。

スキャナ保存についての改正事項は以下の4点があります。

1.税務署長の事前承認制度の廃止

電子帳簿等保存の改正事項と同様に税務署長の事前承認が廃止されました。

2.タイムスタンプ要件および検索要件の緩和

書類のスキャンおよびタイムスタンプ付与の期間が、記録項目の入力期間と同様の2か月+7営業日以内に緩和されたほか、書類の受領者がスキャニングを行う場合、国税関係書類への自署が不要となりました。

また、検索要件についても「取引年月日・取引金額・取引先」の3項目に緩和されました。

3.適正事務処理要件の廃止

スキャナ保存後の原本との照合や定期的な検査、および再発防止策の社内規定といった要件が廃止されました。

4.スキャナ保存に関する不正への重加算税

スキャナ保存の国税関係書類に不正や申告漏れがあった際、本来の重加算税に対し10%が加重されます。

電子取引に関する改正事項

電子取引とは、メールやクラウドサービスなどを利用してやり取りした取引情報をデータのまま保存することです。

電子帳簿等保存・スキャナ保存とは異なり、電子取引データの保存は法律によって義務付けられていますが、あらかじめ紙として受け取った請求書や領収証などは書類として保存が可能です。

電子取引に関する改正内容は以下の2点です。

1.タイムスタンプ要件および検索要件の緩和

スキャナ保存に関する改正事項と同様にタイムスタンプ要件と検索要件が緩和されました。

加えて、1年間の売上高が1,000万円未満の小規模事業者の場合、検索要件の全てが不要となりました。

2.適正な保存を担保する措置の見直し

電子取引データを紙に出力し、書類として保存することは認められなくなり電子データのまま保存しておくことが義務化されます。

また、国税関係書類に不正や申告漏れがあった際、本来の重加算税に対し10%が加重されます。

電子帳簿保存法が制定・改正された目的

電子帳簿保存法にはさまざまな要件があり、複雑で面倒に感じることも少なくありません。なぜこのような法律が制定・改正されたのか、その背景を解説します。

業務効率化とペーパーレス化の推進

従来、多くの企業では帳簿類や会計書類を紙で管理していました。

しかし、これらの書類は税法上7年間保存しておかなければならず、保管スペースや書類管理が煩雑になるという問題がありました。

電子帳簿保存法によって会計書類を電子データとして保存できるようになれば、ペーパーレス化によって会計業務が効率化し企業の生産性アップが期待できます。

税務手続きの透明性と正確性の向上

書類に比べて電子データは検索や集計が容易であり、税務手続きの透明性や正確性も担保できます。

たとえば、紙の場合は虚偽の情報に書き換えた際にその記録をたどることは困難ですが、電子データであればタイムスタンプが付与されるため正確性を担保しやすくなります。

また、申告手続きにおける計算ミスや記載ミスなどを大幅に低減できるほか、税務署にとっても迅速かつ正確に情報を確認できるようになりました。

法令遵守の強化

電子帳簿保存法により会計書類の正確性が担保されたことで、会計や税務に関する法令を遵守する体制とコンプライアンスが強化されます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の強化

手書きの帳簿や会計書類をベースにしたアナログ的な事務処理は、企業のDXを阻む大きな壁となっていました。

電子帳簿保存法によってIT技術の導入が進み、業務プロセスそのものをデジタルへ移行しやすくなります。

定型的な業務の負担が大幅に軽減されることで、企業のDXが後押しされ競争力向上や新たなビジネスモデルの創出にもつながると期待されています。

電子帳簿保存法の改正はいつから?猶予期間は?

改正電子帳簿保存法は2022年1月1日からすでに施行されており、2023年12月31日まで猶予期間が設けられていました。その後、2024年1月1日から完全義務化へと移行しています。

改正内容でも簡単にご紹介しましたが、電子帳簿等保存およびスキャナ保存は任意ではあるものの、電子取引データの保存は義務化されているため、万が一対応できていない企業は早急に準備を進めておきましょう。

電子帳簿保存法の改正による企業への影響とは?

電子帳簿保存法への対応は負担が大きいと感じている企業も多いのではないでしょうか。

具体的にどういった負担や影響が考えられるのか、主な5つのポイントに分けて解説します。

システムの導入

企業が電子帳簿保存法に対応するためには、帳簿類や証憑類のデータ、および電子取引データを適切に保存・管理するためのシステムを導入する必要があります。

システムの導入にあたっては、検索機能の実装やタイムスタンプ機能、さらには情報セキュリティ対策なども必要であり、多額の導入コストを要する可能性もあります。

また、従業員の数や取引の規模に応じたシステムを選定する必要もあり、システム導入に関する専門的な知見や知識も求められるでしょう。

事務処理規程の整備

電子帳簿保存法に対応するために、企業は内部の事務処理規程を整備する必要があります。

具体的には、電子データの保存方法や手順、アクセス権限の管理、保存期間の設定などが挙げられるでしょう。

法令遵守やコンプライアンスを徹底してガバナンスを強化するためにも事務処理規程の整備は欠かせません。

従業員への教育

電子帳簿保存法に対応するためには、従業員に対する教育や研修も不可欠です。

電子データの保存や管理をどのように行うのかのルール周知はもちろんですが、新しいシステムの操作方法や社内の業務プロセス、電子データを取り扱ううえでのコンプライアンス教育も行わなければなりません。

デジタル化の推進

紙によってやり取りしていた書類を電子データに移行する取引先も増えるため、企業は業務全体のデジタル化を一層推進することが求められます。

紙ベースでの会計業務をペーパーレス化することで、コスト削減や業務効率化、意思決定の迅速化などが期待されますが、新しい業務プロセスに慣れるまでは時間を要する可能性もあるでしょう。

過去データの適切な処理

過去に保存された紙の帳簿や証憑、会計書類の取り扱いも重要な課題となります。

特に保存義務のある過去7年分の書類をすべてデータ化するとなると膨大な時間と手間がかかるため、できるだけ負担をかけない方法で保存・管理していくことが重要です。

電子帳簿保存法への対応はプロセス・マネジメントにお任せ

電子帳簿保存法の改正に伴い、電子帳簿等保存やスキャナ保存に対応すべきか悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。

業務のデジタル化やDXを進めるためには上記に対応すべきと分かっていても、システムの導入コストやデータ化の手間を考えると余裕がなく、思い切った決断に踏み切れないという経営者も少なくありません。

プロセス・マネジメントでは書類のデータ化やペーパーレス化に向けたサポートをご提供しており、電子帳簿保存法に沿った運用や社内ルールの作成サポートも可能です。

「電子帳簿保存法が複雑でいまいち理解できていない」「会計業務のデジタル化やDXを進めていきたい」とお考えの企業様は、ぜひ一度プロセスマネジメントまでご相談ください。

まとめ

電子帳簿保存法の改正によって、帳簿類や会計書類を電子データとして保存する際の要件が緩和され、多くの企業が会計業務のデジタル化に移行しやすくなりました。

紙でやり取りした会計書類は従来通り書類として保存することも可能ですが、メールなどでやり取りした書類は電子データのまま保存しておくことが義務化されました。

電子帳簿保存法に対応することで業務効率化や生産性向上が期待できる一方、企業にとってはシステム導入や運用面においてさまざまな手間と出費を強いられることも事実です。

電子帳簿保存法のメリットを最大化できる仕組みを構築したいとお考えの企業様は、ぜひお気軽にプロセス・マネジメントへご相談ください。

電子帳簿保存法改正で個人事業主は何をする?レシート管理のやり方とは

2024年1月から電子帳簿保存法が改正され、これまでの帳簿付けや取引書類の管理についてルールが変更されています。

個人事業主やフリーランスも対象となっているこの法律は、要件が複雑でわかりにくいと感じる方が少なくありません。

そこで本記事では、電子帳簿保存法に対応するために個人事業主がするべきことと合わせて、レシートや領収書の管理をしやすくするポイントについて詳しく解説します。

電子帳簿保存法の対象となる書類

電子帳簿保存法の対象となる書類には国税関係帳簿書類が該当し、法律によって一定の期間義務付けられた帳簿や書類を指します。

国税関係帳簿書類に該当するもの、またその他の残しておくべきデータの内容を解説します。

国税関係帳簿

国税関係帳簿は、仕訳帳や総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿が該当します。

国税関係書類

国税関係書類とは、損益計算書や貸借対照表などの決算関係書類、見積書や請求書、納品書・領収書などの取引書類を指します。

そのため、買い物をしたときのレシートや領収書なども取引書類に含まれます。

電子取引データ

電子取引データとは、取引において交わされる注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などのうち、書類ではなく電子データとしてやり取りしたものを指します。

電子データで取引したものは紙に印刷して保存するのではなく、電子データのまま保存しておく必要があります。

電子帳簿保存法が定める電子データの保存方法

電子帳簿保存法では、税法によって保存が義務付けられている帳簿書類を電子データとして保存し、メールやクラウドサービスなどを経由して受け取った取引情報は電子データのまま保存することを義務付けられています。

電子帳簿保存法で定める電子データの保存は、以下の3つの方法に分類されます。

- 電子帳簿保存

- スキャナ保存

- 電子取引

それぞれ、詳細を解説します。

電子帳簿等保存

電子帳簿等保存とは、Excelや会計ソフトなどで作成した帳簿類について、紙ではなく電子データの状態で保存しておく保存方法です。

具体的には以下のような書類が関係します。

- 帳簿類:

仕訳帳・総勘定元帳・経費帳・売上帳・仕入帳 など - 決算関係書類:

損益計算書・貸借対照表 など - その他書類:

見積書・請求書・納品書・領収書など

スキャナ保存

紙で受領または作成した書類をスキャナでデータ化、またはカメラで撮影したものを電子データとして保存しておく保存方法がスキャナ保存です。

たとえば、経費として計上した紙の領収書をスキャナ保存しておけば原本を保存しておく必要がなく、保管場所に悩むこともありません。

電子取引

電子取引とは、電子メールやクラウド上でやり取りをした取引関係書類について、電子データのまま保存しておくことを指します。

しかし、この方法はあくまでも電子データとしてやり取りをした場合に限られるため、やり取りの直後に保存をしておかなければデータが消える可能性があるため注意が必要です。

電子帳簿保存法の改正が個人事業主へ与える影響

電子帳簿保存法は、個人事業主も含むすべての事業者を対象としています。

そのため、これまで経費や取引関係書類などの管理を紙で行ってきた個人事業主や小規模事業者は、関係書類のデータ移行が求められます。

慣れるまでは手間と時間がかかるなどのデメリットがありますが、対応することでe-Taxによる青色申告の場合、最大で65万円の青色申告特別控除(通常は55万円。簡易的な記帳の場合は10万円)を受けることができます。

なお、電子帳簿保存法へ違反すると青色申告の承認を取り消され、税制優遇措置が受けられなくなる可能性もあるため注意が必要です。

電子帳簿保存法の改正で個人事業主がとるべき対応

電子帳簿保存法に違反しないために個人事業主が取るべき対応について、手順に沿って解説します。

1.電子データの保管方法・場所を決める

はじめに、電子データを格納・保存しておくための方法と場所を決めましょう。

一般的にはパソコンのハードディスクやUSBメモリといったハードウェアへの保存、またはクラウド上に保存する方法があります。

しかし、ハードウェアに保存をしている場合、故障や劣化によってデータにアクセスできなくなる可能性があります。

また、保存するデータには事業の機密書類や個人情報などが含まれています。いずれの方法であっても、必ずセキュリティ対策を強化しておくようにしましょう。

2.電子帳簿保存法対応の会計ソフトを導入する

電子帳簿保存法には細かな要件が設定されており、それらを独自の方法で管理することには限界があります。

個人事業主が経理業務を効率化するためには、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトの導入がおすすめです。

特にクラウド会計ソフトは毎月一定の料金を支払うことで最新の機能が利用でき、ほとんどのシステムが電子帳簿保存法に対応しているため手間がかかりません。

会計ソフトを選ぶときは、法改正にも柔軟に対応できる大手メーカーのものがよいでしょう。

3.紙のレシートや領収書のペーパーレス化

電子帳簿保存法が改正されてから、多くの企業で注文書や請求書といった取引書類の電子化が急速に進んでいます。それに伴い、経理関係以外の紙データも電子化が加速しています。

そこで、今後もし法改正があってもすぐ対応するための準備段階として、手元にある紙ベースの書類も含めて、徹底したペーパーレス化を目指してみましょう。

会計ソフトのなかにはレシートや領収書を撮影するだけで保存が可能な機能もあるため、経費に関する作業はしやすいでしょう。

ファイル名のルールを統一する

取引書類のペーパーレス化ができても、必要なデータにすぐアクセスできる環境でないと探すときに余計な手間がかかってしまいます。

必要なデータをいつでも簡単に取り出せるよう、ファイル名の記載ルールを決めておくことも大切なポイントです。

まとめ:帳簿の電子化はプロセス・マネジメントにお任せください!

電子帳簿保存法へ対応するために会計帳簿への入力作業に時間がかかり、「コア業務に集中できなくなった」と悩みを抱える個人事業主の方や中小規模の経理担当者は少なくありません。

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度プロセス・マネジメントへご相談ください。

プロセス・マネジメントでは帳簿のデータ入力によるデータ化といった電子化サービスを請け負っており、スピーディーで正確な作業が可能です。

また、業務改善コンサルティングサービスも提供しており、電子帳簿保存法に対応するための運用体制の構築アドバイス※1、その他のデータ入力代行による業務の効率化・自動化のお手伝いもさせていただきます。

取引関係書類や帳簿のペーパーレス化を効率よく行い、コア業務へ労働力を集中させたいと考えている方は、まずはお気軽にプロセス・マネジメントへご連絡ください。

※1:会計ソフトのご提供は行っておりません。